ビジネスモデルとは?最短で経済的自由に近づく設計図

「ビジネスモデル」という言葉、聞いたことはありますか?

「なんとなく知ってるけど、説明はできないかも…」

そんな風に感じる方も多いのではないでしょうか。

たとえば、あなたが誰かと一緒にビジネスを始めるとします。

そのとき、こう聞かれたらどうでしょう?

「で、このビジネスってどうやってお金を生むの?」

もし、その問いに答えられなかったとしたら…

その事業、本当にうまく進むでしょうか?

「うちのビジネスモデルは、こういう仕組みです!」

そうやって、自信を持って説明できなければ──

- お客様に安心してお金を払ってもらえるでしょうか?

- 投資家に納得してお金を出してもらえるでしょうか?

仕組みをきちんと説明できなければ、信頼を得ることはできません。

つまり、

どれだけ情熱があっても、

ビジネスモデルがなければ前に進めないということなんです。

ここからは、起業や事業改善を目指す方のために、

「ビジネスモデルをどう考えるか?」をわかりやすくお伝えします。

・今のビジネスで、もっと売上を伸ばしたい方

・これから新しく事業を始めようとしている方

そんなあなたにとって、

ビジネスモデルを描く力は、絶対に欠かせないスキルです。

それは、一言で表すと、

経済的自由を、最短距離で手に入れるための“設計図”です。

経済的自由に最短で近づくには?

たとえば──

もし今、あなたの手元にお金がまったくなかったとしても。

ビジネスモデルを正しく描き、実行していけば、

10億円、100億円という規模の収入だって夢ではありません。

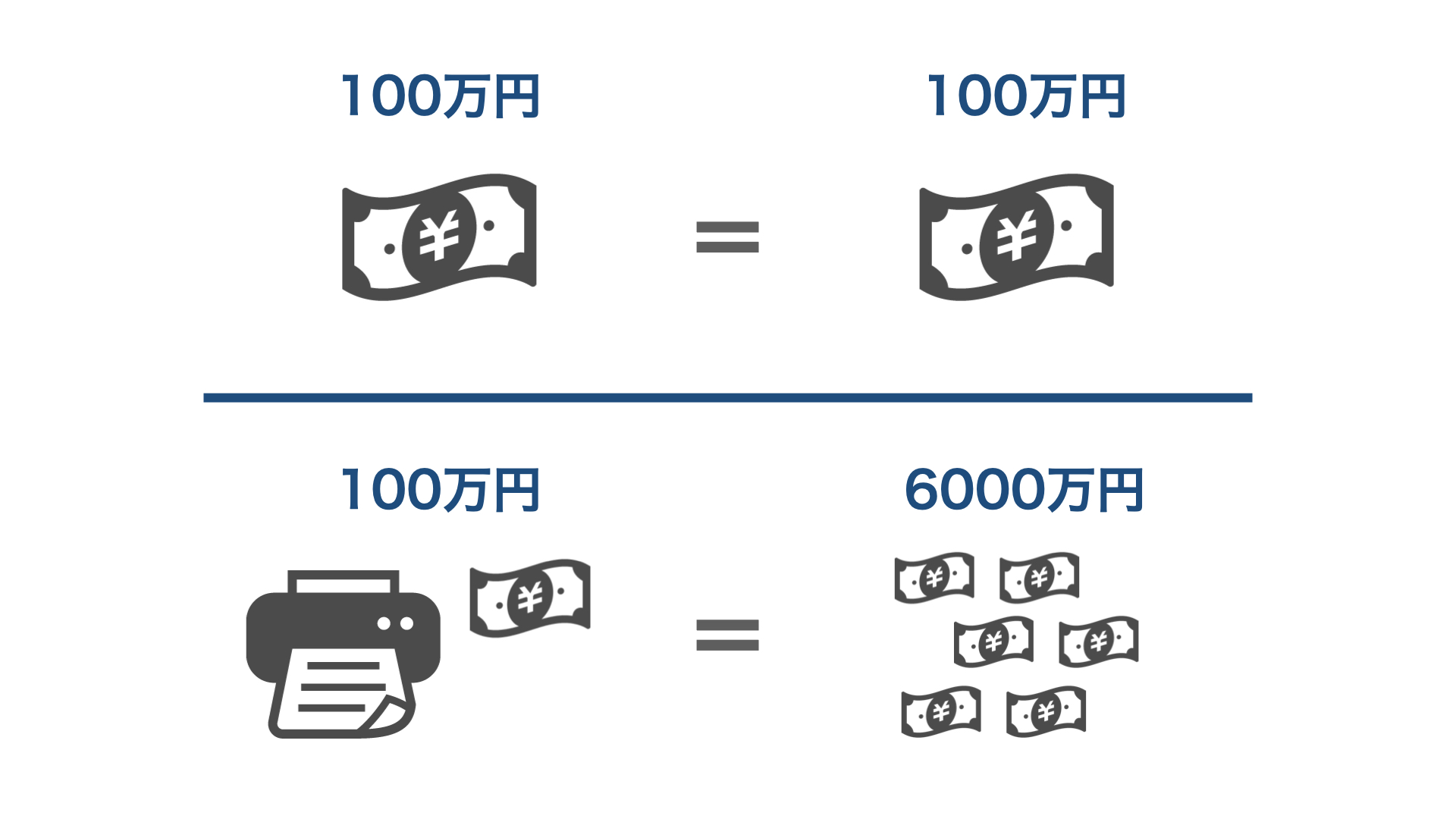

ちょっと想像してみてください。

目の前に「一万円札」が差し出されて、

「これ、買ってください」と言われたとします。

できれば安く手に入れたいと思うかもしれませんが、

ふつうは“一万円を一万円で買う”──つまり等価交換です。

一万円札の価値は、いつだって「一万円」。

それ以上でも、それ以下でもありません。

では、もう少し想像をふくらませてみましょう。

次のように言われたら、どう感じますか?

「このプリンター、毎月“一万円札”を印刷してくれるんです。どうですか? 買いませんか?」

そのプリンターは、

毎月100枚の一万円札を印刷してくれる、まるで夢のような機械。

つまり、毎月100万円を生み出す装置です。

もしあなたがそのプリンターを「100万円」で買えるとしたら…

手を出しますか?

同じ100万円でも、

その使い道によって、得られる価値は大きく変わります。

一度きりの支出で終わってしまう100万円と、

毎月100万円を生み出し続ける100万円では、

もはや“お金”としての意味合いがまったく違うのです。

その“お金を生み出すプリンター”が使える期間を、

仮に5〜6年としましょう。

これは、ビジネスでよく使われる「減価償却(げんかしょうきゃく)」の考え方です。

つまり、時間をかけて価値を回収するという視点なんです。

ROI(投資対効果)という考え方

一見すると禅問答のように聞こえるかもしれませんが、

100万円の現金は、いつまで経っても100万円。

銀行に置いておくだけでは増えないというのが現実です。

あなたが今持っている貯金も、

使わなければ、そのままの金額で終わってしまいます。

でももし──

そのお金を事業に使う、

あるいはアイデアに変えることができたなら?

100万円が、毎月100万円を生み出す“仕組み”に化ける

可能性だってあるんです。

つまり、

5年間のROI(投資対効果)で見れば、

100万円の元手が、6000万円を生み出す可能性もある、ということです。

そしてこの可能性を広げるのは、

実は──

“たったひとつのアイデア”だったりします。

たとえば、あの「Facebook」。

最初は、ほとんど資金をかけずに

大学の中でスタートしたのをご存じでしょうか?

それが、今や世界を動かす巨大なビジネスになっています。

つまり、ビジネスモデルの力とは──

“資金がなくても成功できる”可能性を秘めているということなんです。

これはとても大切なことなので、何度でもお伝えします。

ビジネスモデルとは?

最短で経済的自由に近づくための道しるべです。

アイデアさえあれば、自然とお金が集まる。

つまり、必ずしも多額の資金がなくてもスタートできるということ。

だからこそ、

「ビジネスモデルを考える力」は、これからの時代を生き抜くための最強のスキルなんです。

ビジネスモデル=お金のプリンター

もしも「毎月お金を生み出すプリンター」があったとしたら…

あなたはそれを手に入れたいと思いませんか?

実はその“お金のプリンター”こそ、

ビジネスモデルそのものなんです。

「そんなの自分に作れるの?」と思うかもしれませんが、

作り方は想像よりずっとシンプルです。

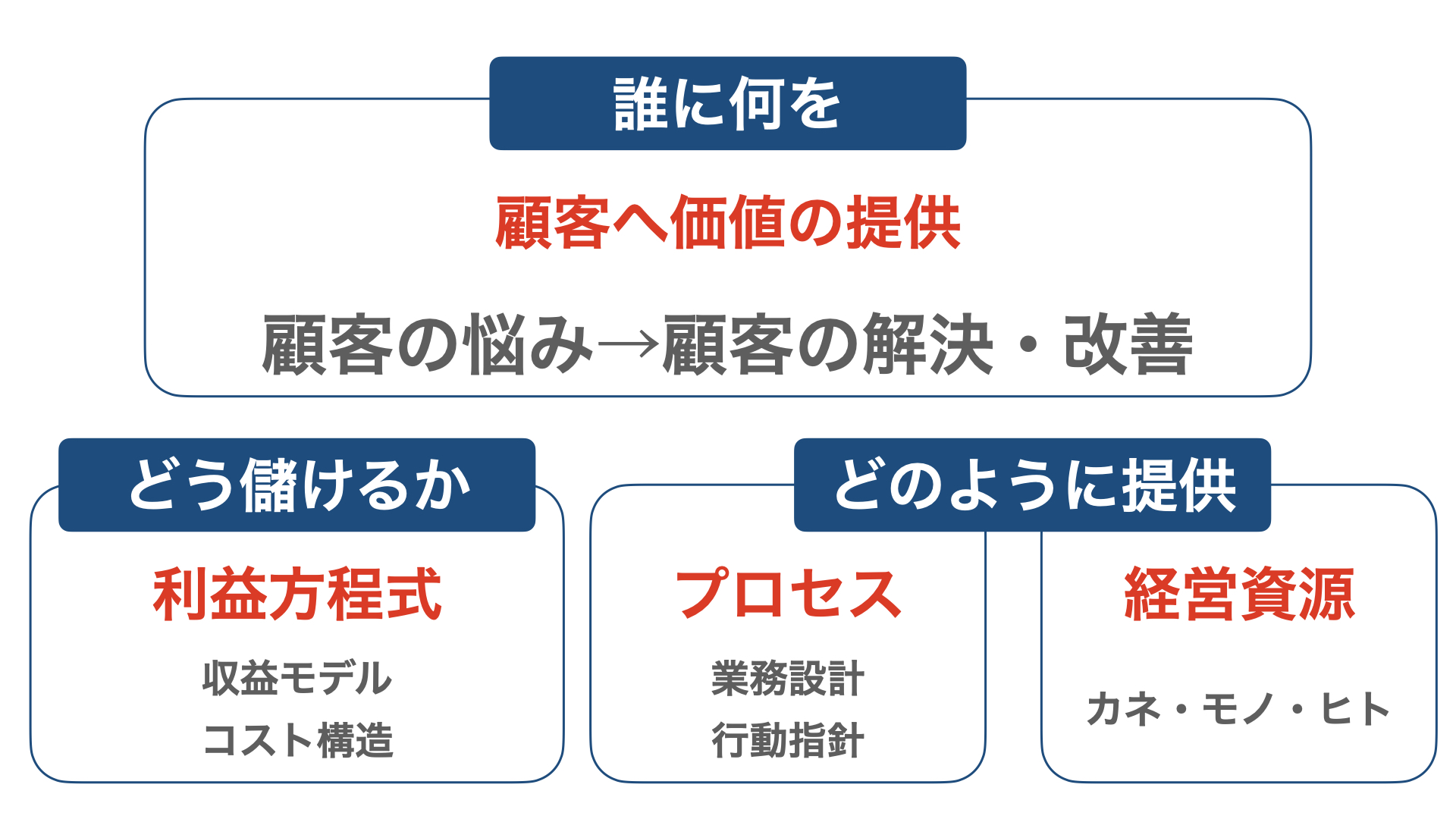

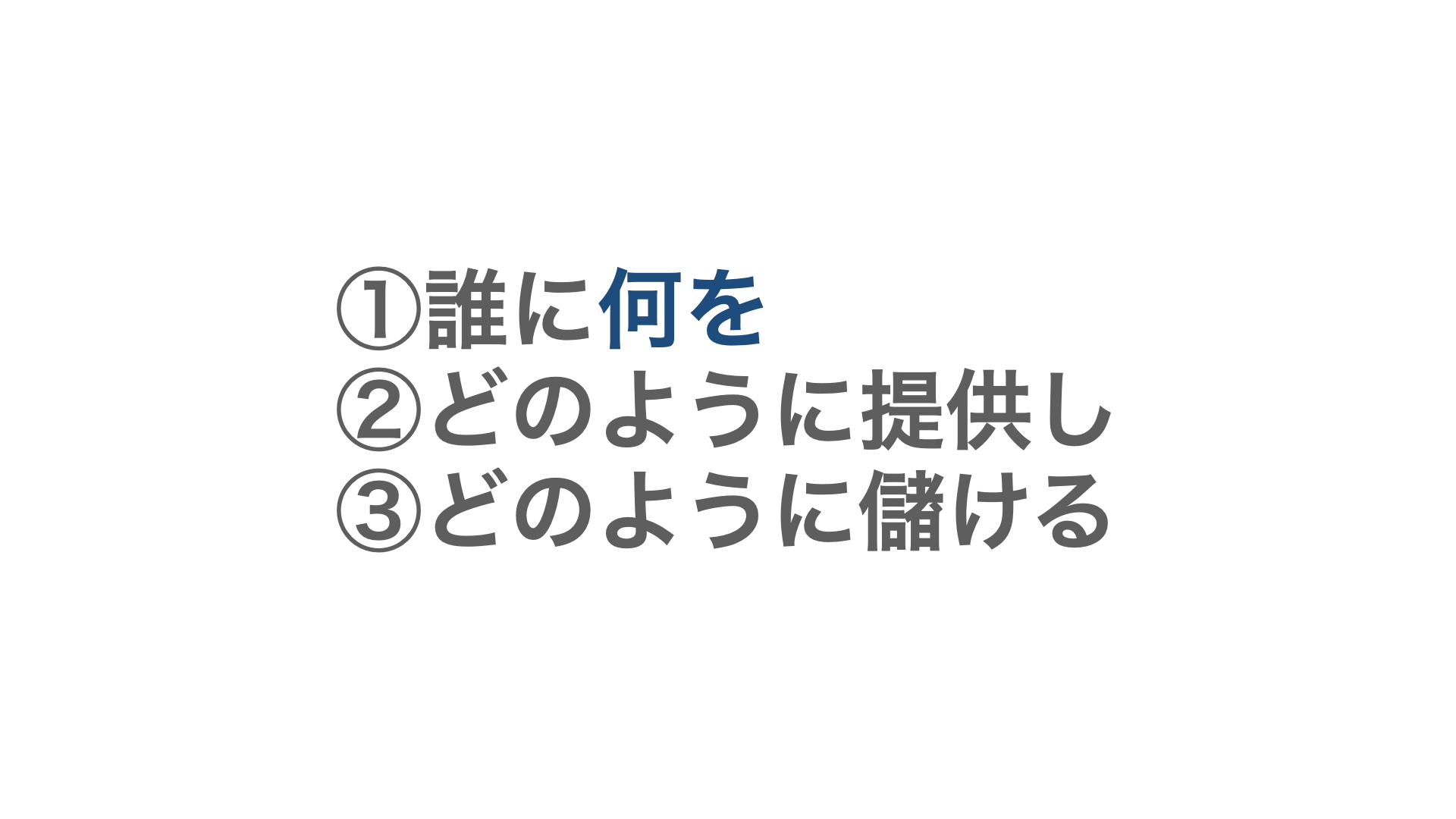

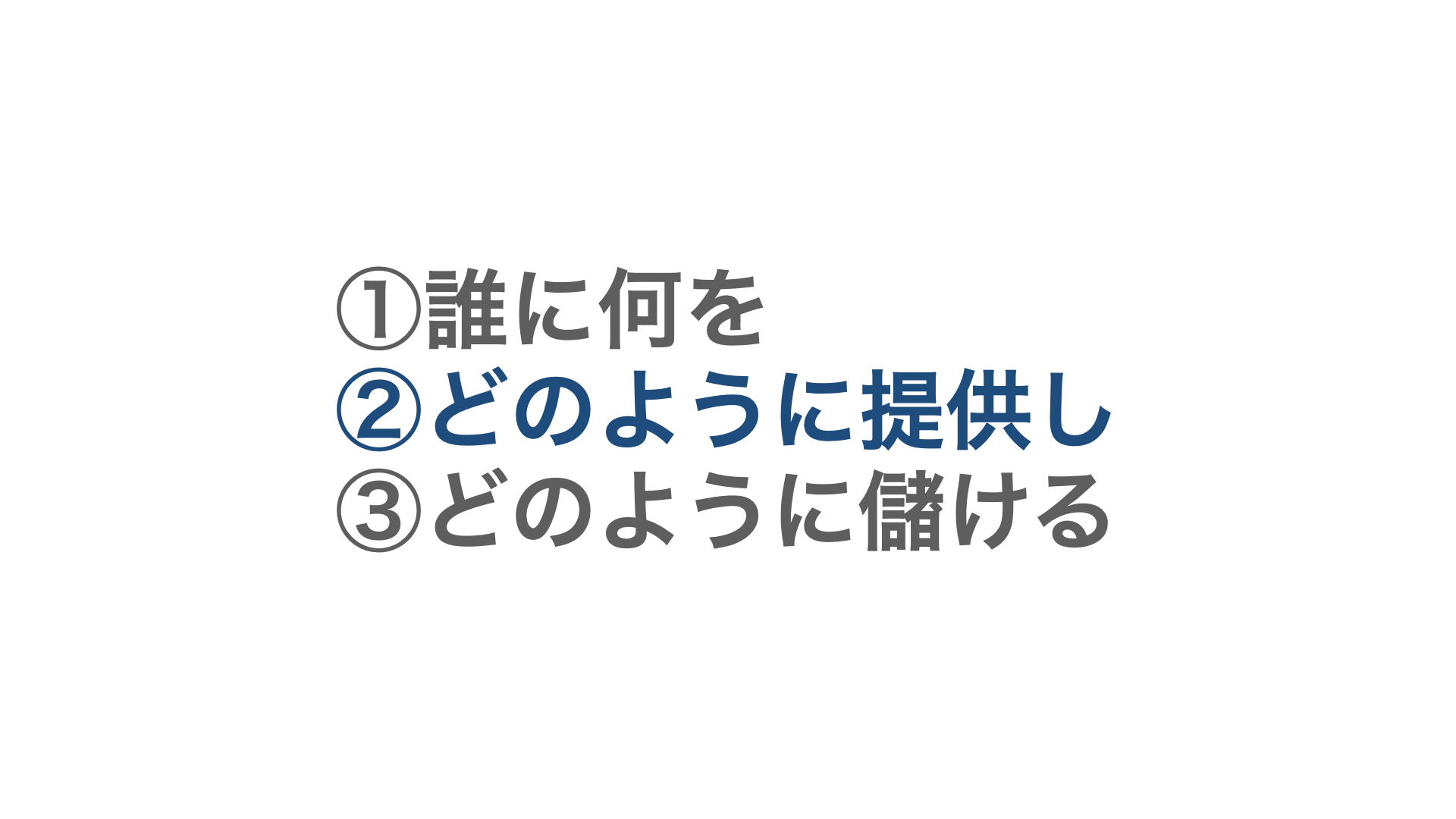

「誰に、何を、どうやって」届ける?ビジネスモデル3つの基本

「ビジネスモデル」と聞くと、

専門家が使う難しい言葉やグラフを思い浮かべてしまいがちですよね。

でも実は、ビジネスモデルの基本は驚くほどシンプル。

覚えるべきことは、たった3つの視点だけです。

- 誰に、何を届けるか?

- どうやって届けるか?

- どうやって利益を出すか?

ビジネスモデルの基本は、たった3つの問いだけ。

難しく考える必要はありません。

まずはこの3つをハッキリさせることから始めましょう。

視点1:誰に・何を届けるか?|お客様と価値の明確化

最初に考えるのは「誰に、何を届けるか?」です。

これはつまり、お客様にとっての“価値”をどうつくるかという話。

「どんな悩みを持っていて、何に困っているのか?」

それをスッと解決できる商品やサービスを届けられるか?

ここが出発点です。

まずはしっかり整理していきましょう。

視点2:どうやって届けるか?|価値を運ぶ仕組みを作る

次に考えるべきは「どうやって届けるか?」です。

お客様に価値を届けるには、「ヒト」「モノ」「カネ」といった経営資源が必要です。

さらに、それらを活かすための“仕組み”や“流れ”も欠かせません。

例えばマクドナルドには、「誰でも同じ品質で提供できる」仕組み=マニュアルがあります。

誰がやってもブレない。それが強みです。

あなたのビジネスにも、価値を安定して届けるためのルールや流れはあるでしょうか?

一度立ち止まって、仕組みを見直してみましょう。

視点3:どうやって利益を出すか?|収益モデルの設計図

最後のポイントは「どうやって利益を出すか?」です。 ここがいわゆる“利益の方程式”になります。

たとえば──

商品の仕入れにどれくらいかかっているのか?

どんな方法でお金を得ているのか?

こうした収益の仕組み(=収益モデル)を明確にすることが大切です。

「収益モデルってなんとなく聞いたことあるけど、

実際どんな種類があるのかは知らない……」

そんな方も多いのではないでしょうか?

ここからは、収益モデルの種類と考え方について、

できるだけわかりやすく解説していきます。

実は収益モデルって

めちゃめちゃいろんな方法があるんですよ

収益モデルと聞くと、

「お客さんに商品やサービスを売って、お金をもらう」

という形を思い浮かべる人が多いかもしれません。

でも、実はそれだけじゃないんです。

たとえば、毎日使っているGoogleを思い出してみてください。

あなたがもしブログを書いていて、そこから収入を得ているとしましょう。

そのお金、誰からもらっていますか?

読者から……ではありませんよね。

実際には、広告主が広告料を支払ってくれることで、

ブログに収入が入ってくる仕組みなんです。

Googleも同じで、検索結果やブログに表示する広告によって

広告主から収益を得ています。

このように、

収益の仕組みにはいろんな形があるということを

知っておくのはとても大切です。

もちろん、

読者やユーザーから直接お金をもらう方法もあります。

それも立派な収益モデルのひとつです。

でも大事なのは、

収益の取り方は1つじゃないと理解すること。

実際には何十通りもの方法があって、

自分のビジネスに合うものを見つける力が必要になります。

ここまで読んでいただいた内容をもとに、

これから順を追って整理していくことで、

ビジネスモデルの考え方が自然と身についていきます。

焦らず、あせらず、

自分のペースでじっくり取り組んでいきましょう。

ビジネスモデルを構築するための3つの基本視点

- 誰に・何を届けるのか?(お客様と提供する価値)

- どのように届けるのか?(仕組みやプロセス)

- どうやって利益を出すのか?(収益構造)

ビジネスモデルを考えるうえで重要なのは、たった3つの視点です。

・誰に、何を届けるのか?(提供する価値とお客様)

・どのように提供するのか?(届けるための仕組み)

・どうやって利益を出すのか?(収益の設計)

この3つを明確にすることが、事業を成功へと導く第一歩になります。

では、次に考えるべきは──

誰に、何を

この中でも、特に重要なのが「誰に」の部分です。

「ビジネスを作ってください」

こう言われると、多くの人はまず、

誰に向けて売るか?を考え始めます。

その結果──

ターゲットを設定するところから始めてしまうのです。

でも、これは大きな間違い!

たとえば、あなたがカフェを運営しているとしましょう。

おじいちゃんに来てもらってもいいし、

女性に来てもらってもいい。

男性だってもちろん大歓迎。

つまり、誰に売ってもいいんです。

お金を払ってくれるお客様に関しては、

「誰か?」が大事なのではありません。

本当に考えるべきは、

ターゲットではなく

“いくら払える人なのか?”という視点

なんです。

収益の蓋然性=「いくら払えるか?」で決まる

このカフェに実際にお金を払う人か?

そして、いくらまで払えるのか?

ビジネスで

最初に意識すべきは──

この視点だけなんです。

セグメント分けは大切ですが、

「ターゲット設定が…」と悩む必要はありません。

そこに時間をかけすぎるのは、実は本質からズレているんです。

よくある話ですが──

例えば「化粧品を売るなら、ターゲットは20代女性です」

というようなビジネスの場面、聞いたことありませんか?

なんとなく納得してしまいがちですが、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。

最近では、男性用の化粧品も注目されてきていますよね。

女性が買おうが、男性が買おうが、化粧品販売会社にとってはどちらでもいい話ですよね。

「いくら払える人か?」を定義するために登場するのが、よく耳にする「顧客単価(客単価)」です。

この顧客単価を「市場の相場」に合わせている限り、ビジネスはうまくいきません。

つまり、1杯500円という“市場の相場”でコーヒーを売っている限り、ビジネスとしてはうまくいかないということです。

場合によっては、いっそ“無料”の方がうまくいくケースもあるんです。

他のお店が「500円」で売っていると、

「うちも500円で売らなきゃ」と思ってしまいますよね。

でも、その考え方のままでは、

お店がうまくいかない可能性がとても高いんです。

大切なのは、「他と同じ」ではなく、

「うちのお店にしか出せない価値はいくらなのか?」を

ちゃんと考えることなんです。

それでは、これから順番に「ビジネスモデルの考え方」を見ていきましょう!

難しそうに感じるかもしれませんが、大丈夫。

ひとつずつ、かみ砕いてやさしく説明していきますね。

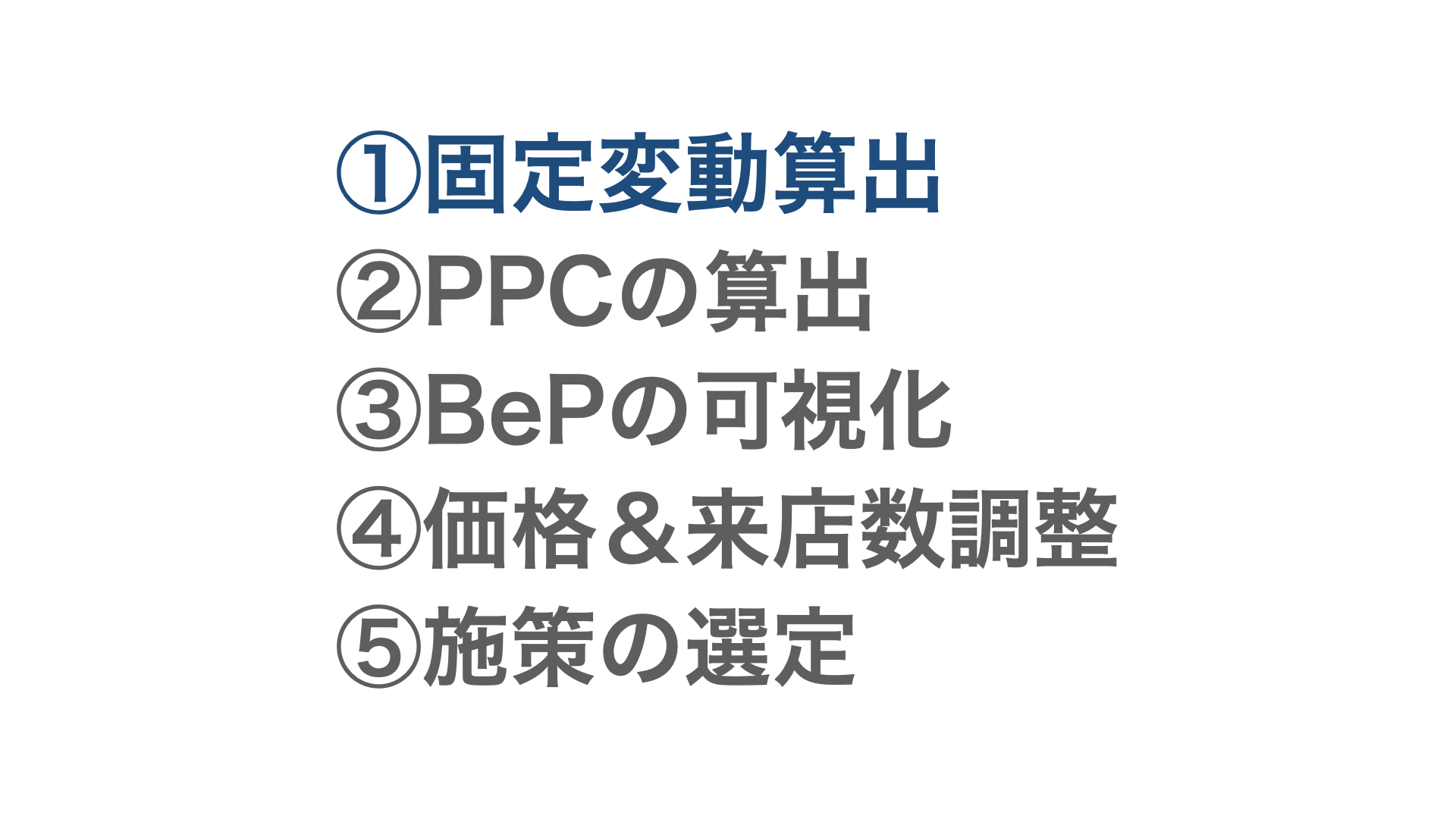

固定変動算出

まずひとつずつ

理解していきましょう

「固定変動算出(こていへんどうさんしゅつ)」って、なんのこと?

と思うかもしれませんが、安心してください。

これは、ビジネスの「お金の流れ」を見える化するための考え方なんです。

簡単にいうと、

「お店を運営していくうえで、かかるお金を2つに分けて整理すること」。

この2つとは──

- 売れた数に応じて変わるお金(=変動費)

- 売れても売れなくてもかかるお金(=固定費)

この「2つのお金の性質」を知ることで、

どこから利益が出て、どこにムダがあるのか?が一気に見えてきますよ!

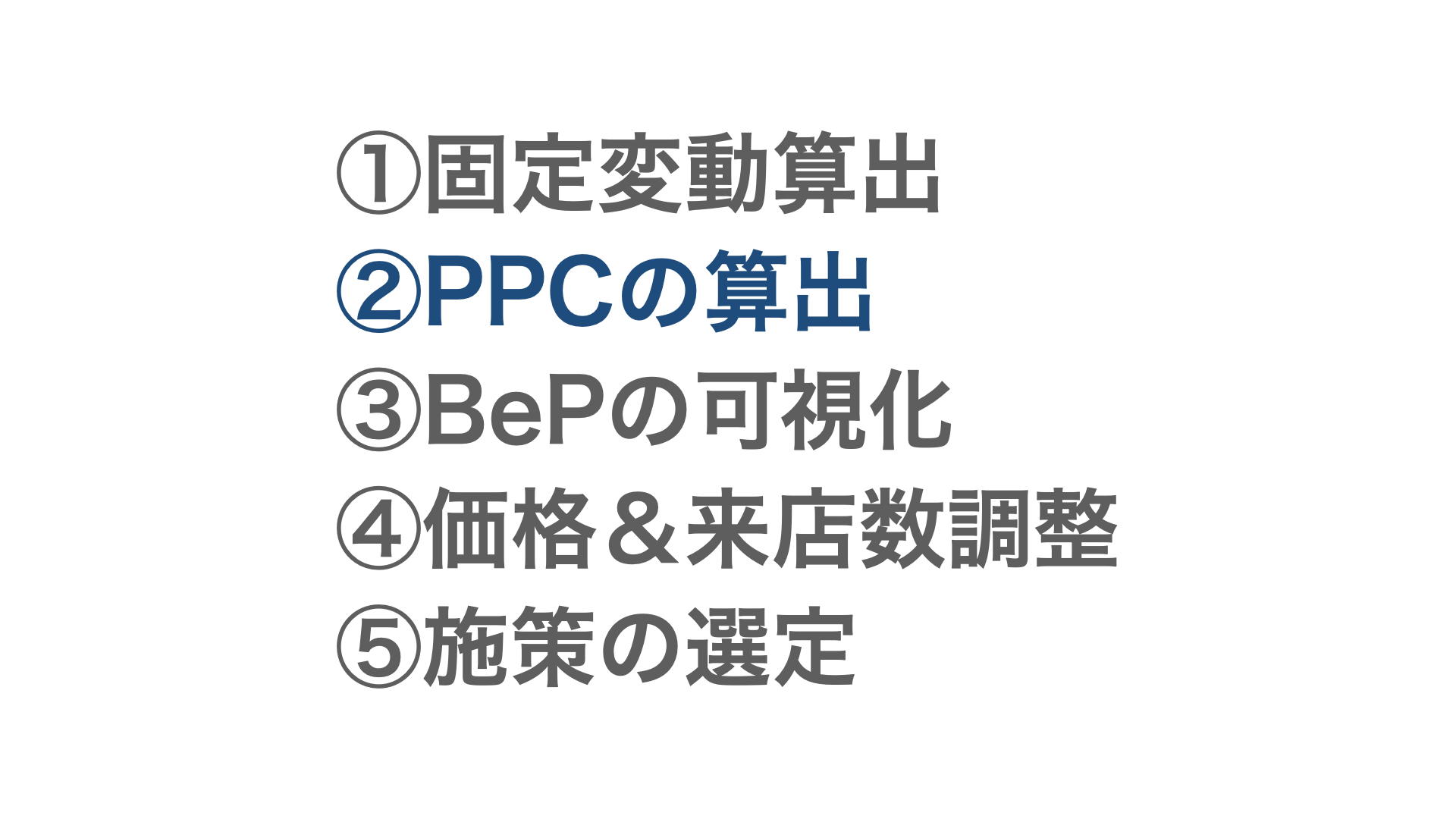

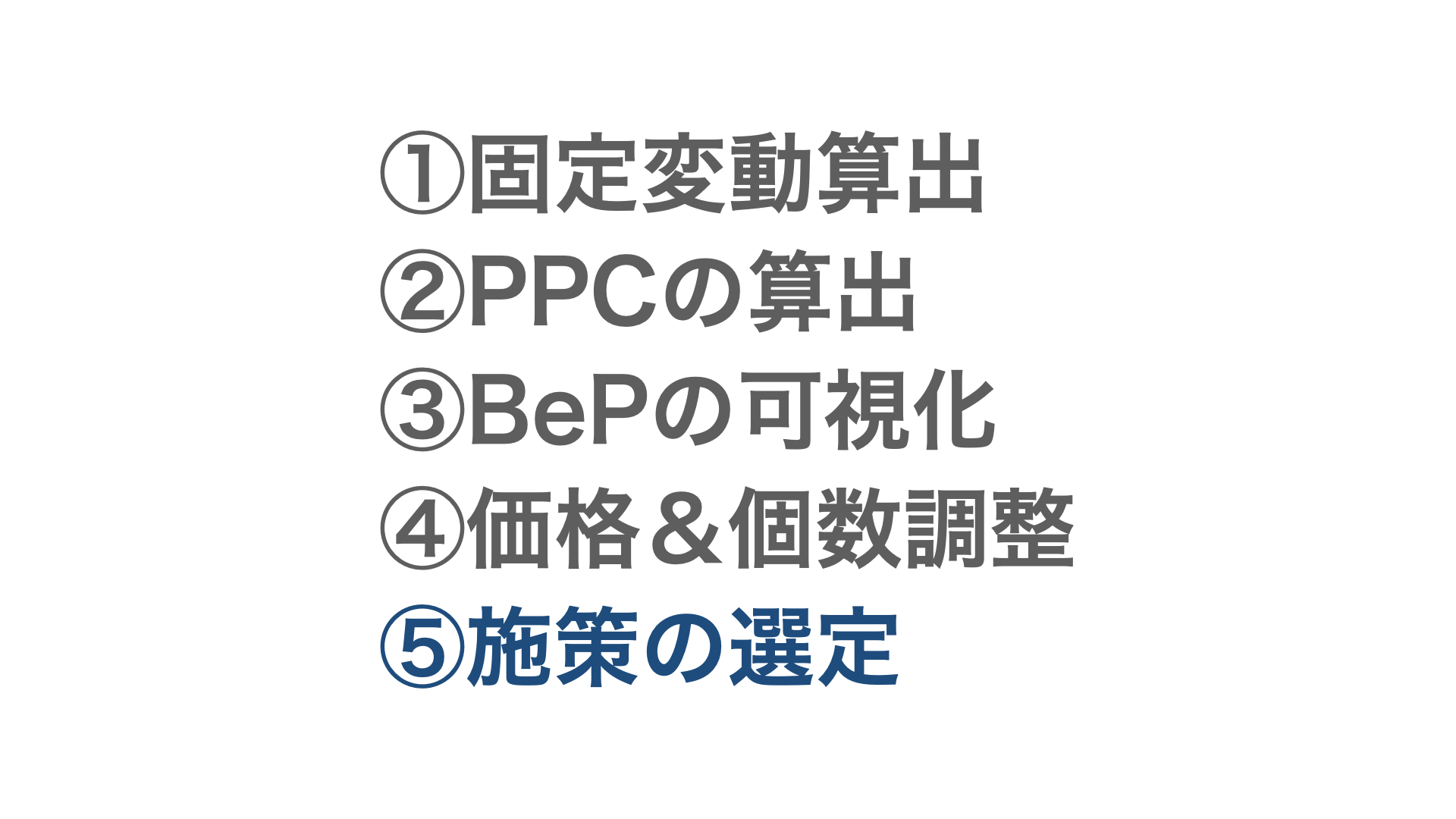

- 固定変動算出

- PPCの算出

- BePの可視化

- 価格&来店数調整

- 施策の選定

ビジネスを続けていくうえで、

かならず知っておきたいのが「コスト(費用)」の種類です。

実はこのコスト、たった2つに分けるだけでOKなんです。

- 変動費(へんどうひ):売れた分だけ増えるお金

- 固定費(こていひ):売れても売れなくてもかかるお金

この2つを分けて考えるだけで、

「今、何にどれだけお金がかかっているのか?」が

とてもわかりやすくなります。

変動費というのは

売上次第で上下します

固定費は

売上とは無関係に発生します

コロナ渦での経営がいい事例です

まったくお客様の来店はありませんでした

来客がないため

仕入れの必要はありません

だから

変動費は発生しません!

ただ

コロナ禍を乗り越え

お客様が来ると

コーヒーを仕入れないと

いけなくなります

だから

変動費が発生し始めます!

(売り上げに連動するものだから)

苦しかったコロナ禍を

思い出してみてください

コロナ禍で家賃は下がりましたか?

下がりませんでしたよね

コロナ禍であなたの給与は無給でしたか?

減額はあっても給料(基本給)は

しっかりいただきましたよね

これが固定費です!

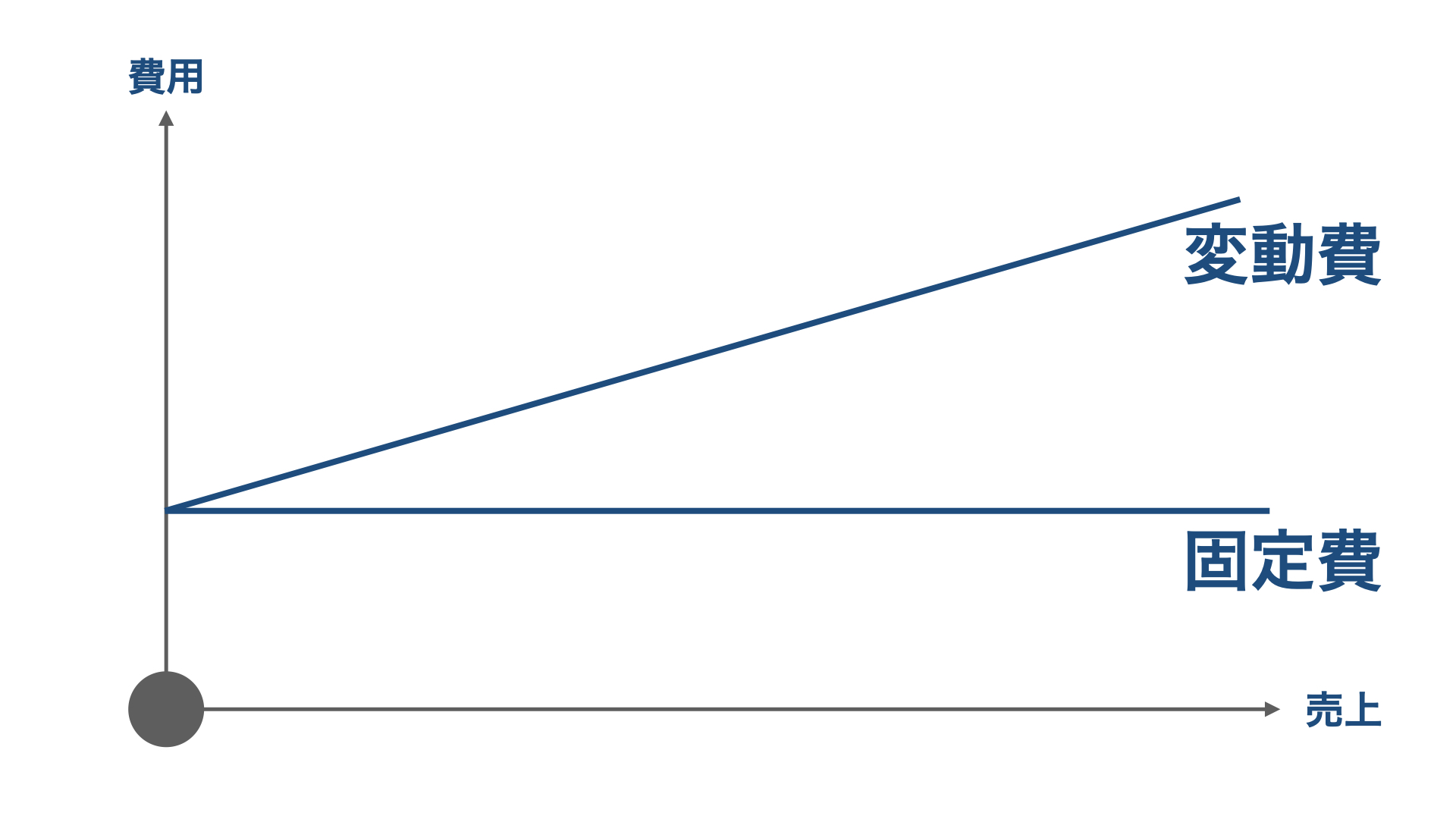

こういった考え方が重要で

これをより経営に活かすためには

グラフ化してみる必要があります

ただ残念なことに

このグラフ化をする経営者が

実は少ないんんです!

経営では絶対に必要なグラフ化です

どういったグラフ化になるかというと

費用と売上の考え方です

売上が上がろう下がろうが

固定費は一定で変わりません

売上が上がったら

変動費の費用も上がっていきます

こういう考え方の図を頭の中に

いつでも入れてないといけません

めちゃめちゃシンプルです!

では

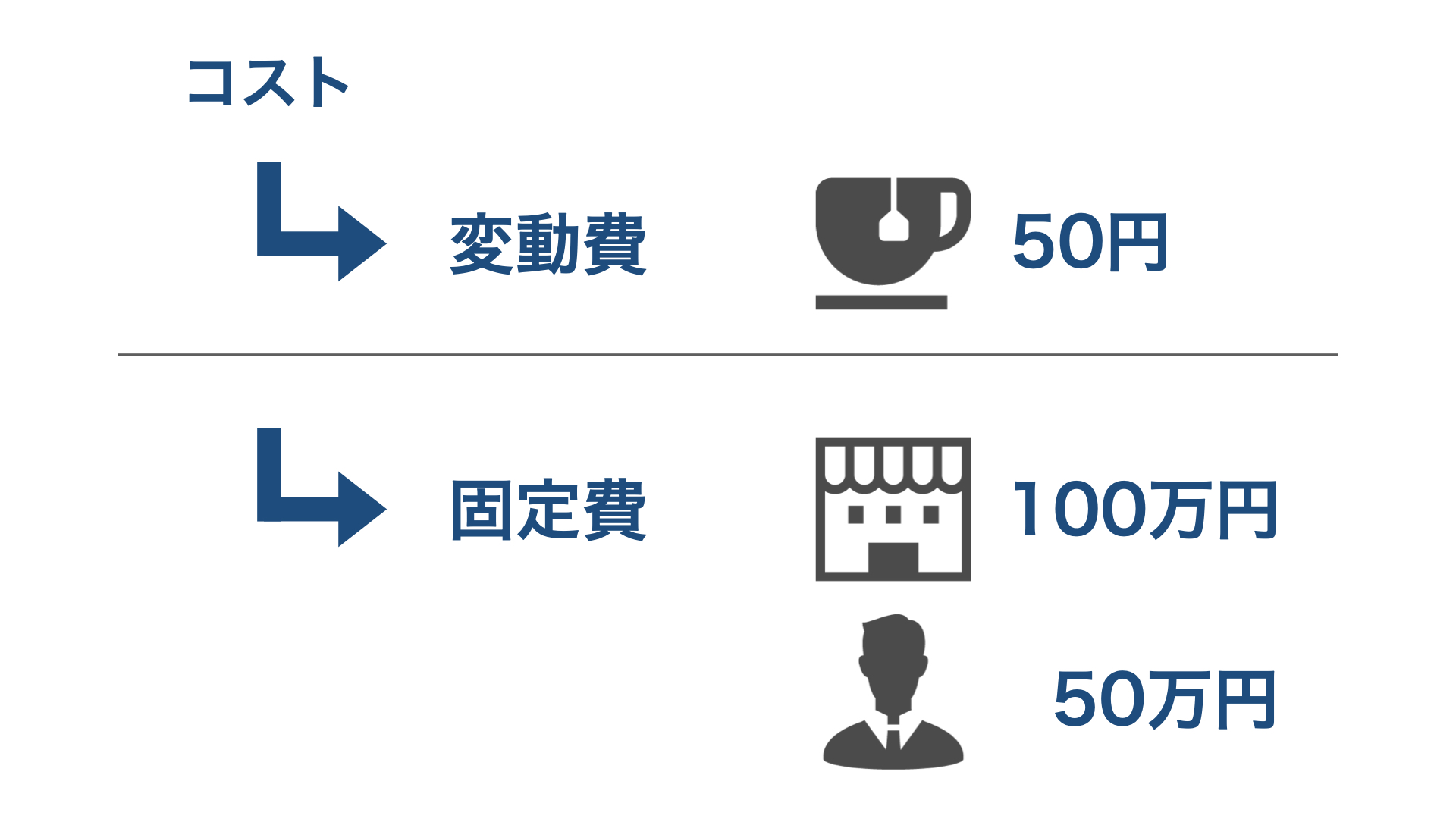

先ほどの変動費と固定費に

数字を入れてみましょう!

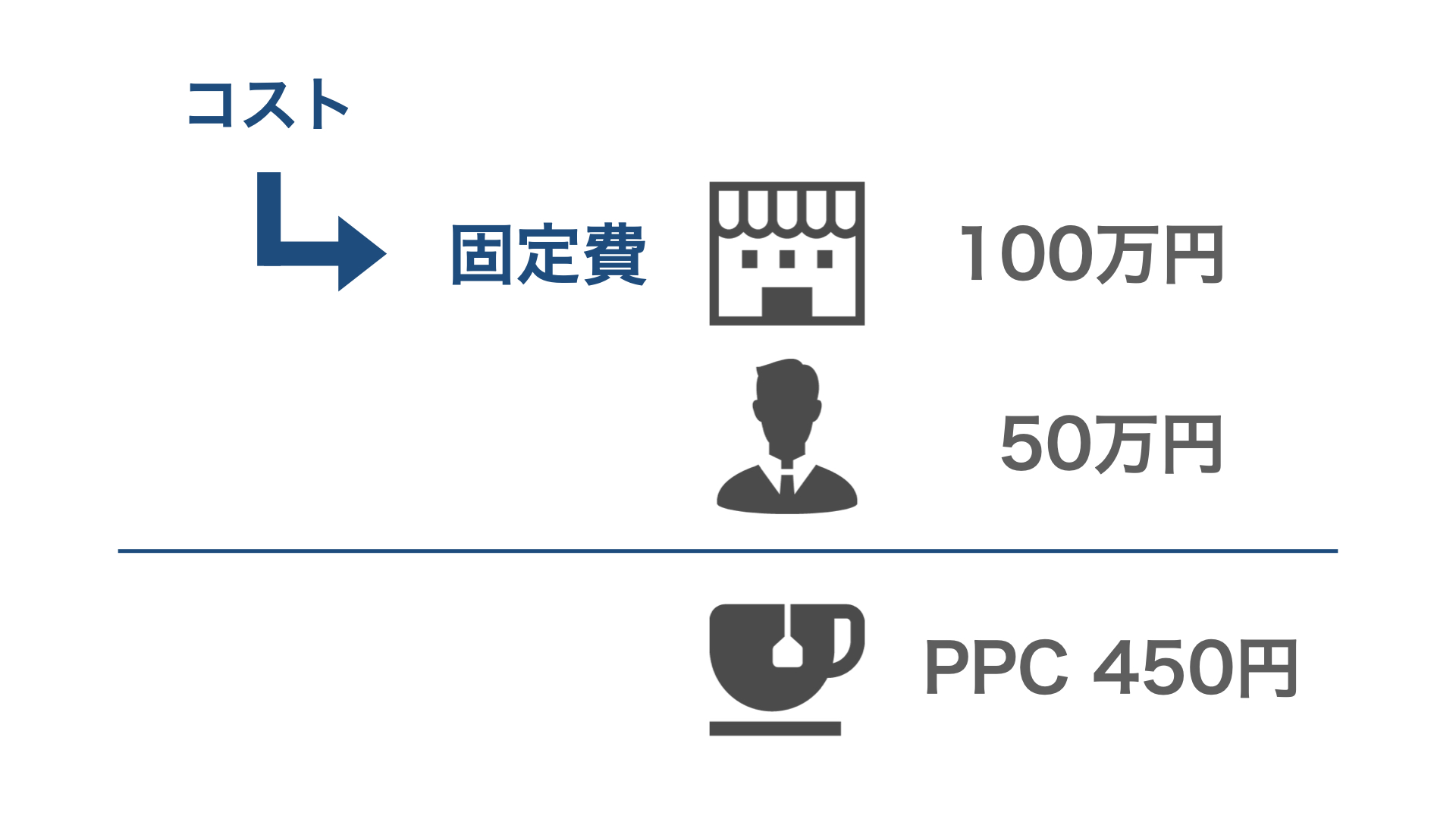

コーヒー1杯作るのに

50円のコストがかかります

(売上ではありません)

変動費です

100万円の家賃

おおよそスタッフ2名が必要なカフェは

50万円の人件費

つまり

150万円が固定費

ということになります

ここで出てくるのが

非常にシンプル!

PPCの算出です

PPCの算出

PPCの算出は

簡単なんです!

皆さんが

ビジネスをやる上で

「鷹の目」と「蟻の目」の話が出てきます

「鷹の目」と「蟻の目」

「鷹の目」視点というのは

平面上ではなく

数段高い視野で対象課題の全体像を捉え

イメージ(図式)的に整理する

戦略的アプローチから始めること

それに対して

「蟻の目」視点は

具体的に目的を達成するために

行動への意思決定に

柔軟性を持たせつつ

現場重視で必要資源を

投入する協働の見方です

現場情報をフルに共有・利用し

細部にこだわりを持たせた

目的指向の戦術的アプローチ

小さい視点で

細かくみていかないと

本当に必ず失敗します!

ここでは

「蟻の目」視点での理解を

進めていきます!

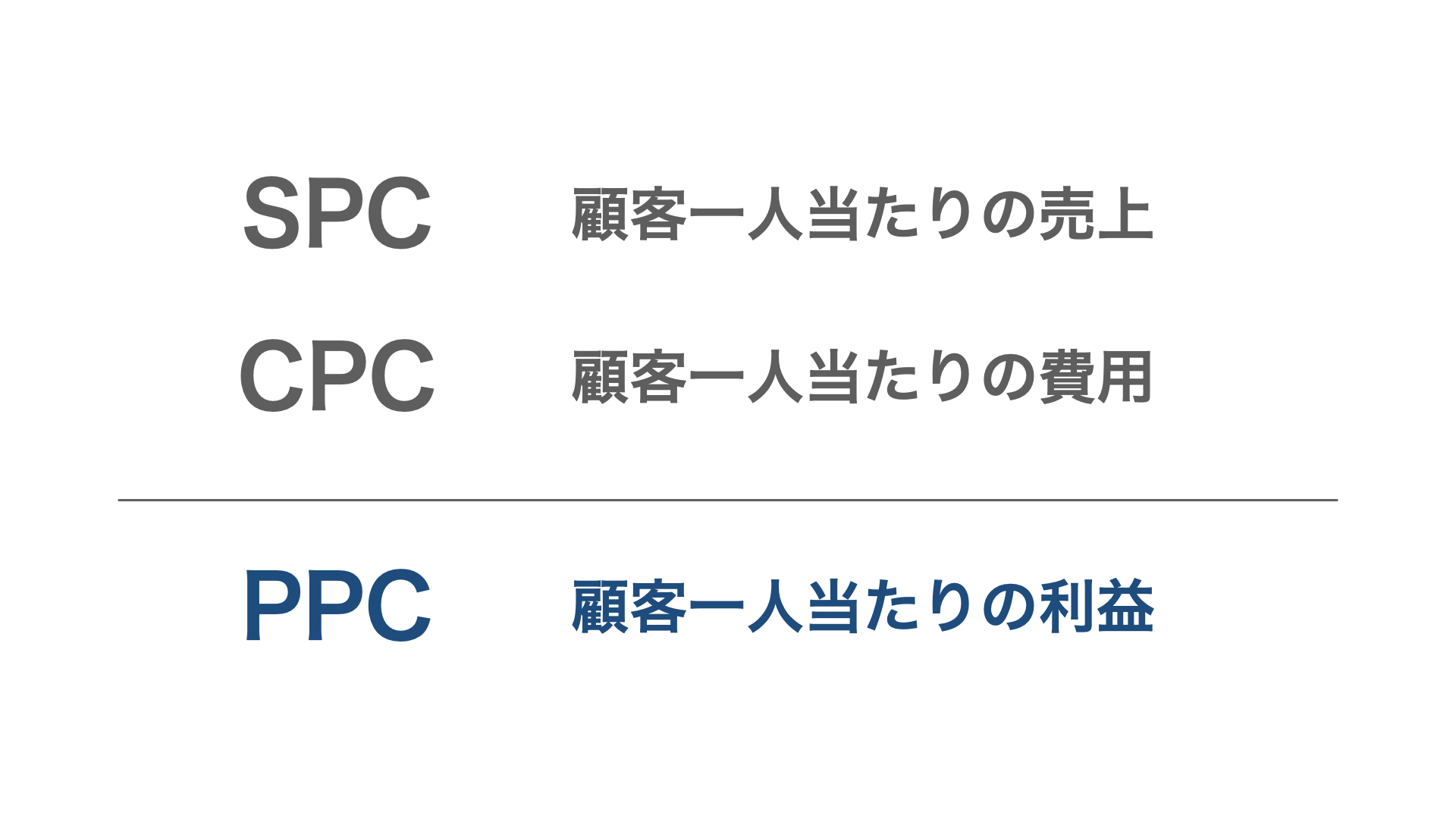

PPCが最も重要

- SPC(Sales Per Customer)

- CPC(Cost Per Customer)

- PPC(Profit Per Customer)

SPC(Sales Per Customer)

一人来たらいくら売上があるか?

顧客単価のこと

CPC(Cost Per Customer)

一人来たらいくら費用がかかるか?

顧客あたりの費用

PPC(Profit Per Customer)

一人来たらいくら利益が残るか?

顧客あたりの利益

絶対に把握しておかないといけないのが

最終的にPPCです!

もちろん

いくら売り上げるのか?

いくらコストがかかるか?

も重要ですが

最終的にはPPCが最も重要なんです

ここをまずは

強く認識して

しっかりと

把握しないといけません!

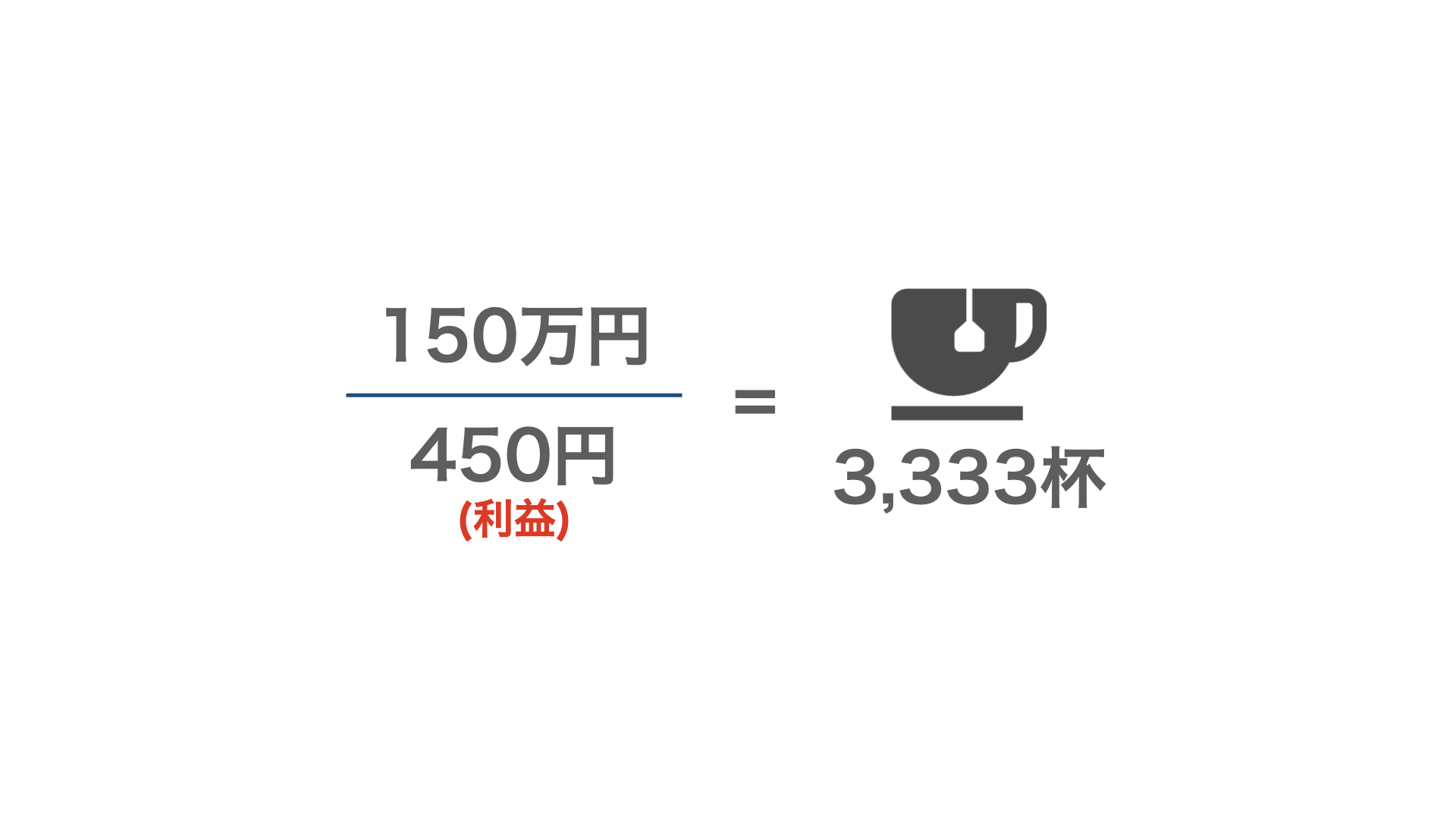

例えば

コーヒーを1杯500円で売るとします

そのコーヒー1杯にかかるコスト(変動費)は?

50円(想定)です

そうすると

PPCは450円となります

SPCは500円

CPC(変動費)は50円

PPCは450円

当たり前で簡単な計算です

これを算出したら

1個売れたらいくら儲かるの?

という数値がはっきりします

BePの可視化

次に

考えないといけないことは

BePの可視化です

Break-even-Point(BeP)=損益(利益)分岐点

Break-even-Point(BeP)

「BePいくら?」

よく経営で飛び交うワードです

これは

損益(利益)分岐点のことで

文字通り

損益(利益)が分岐する点

ということになります

BePの計算式

売上-コスト=0円

になるのがBeP

なので

マイナス(-1)になったら赤字

プラス1(+1)になったら黒字

赤字と黒字の

ちょうど境界線になるポイントがBeP

ということになります

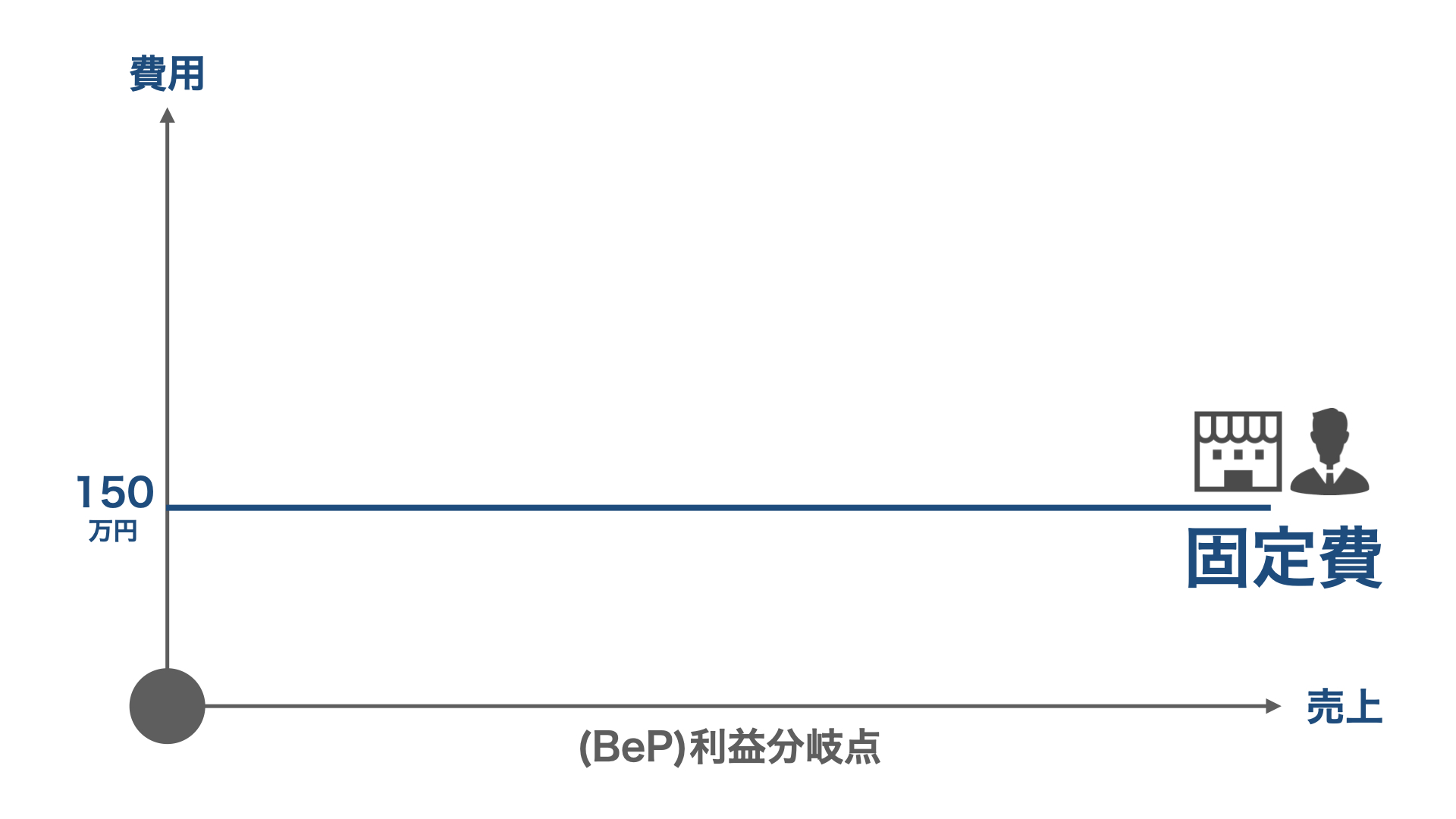

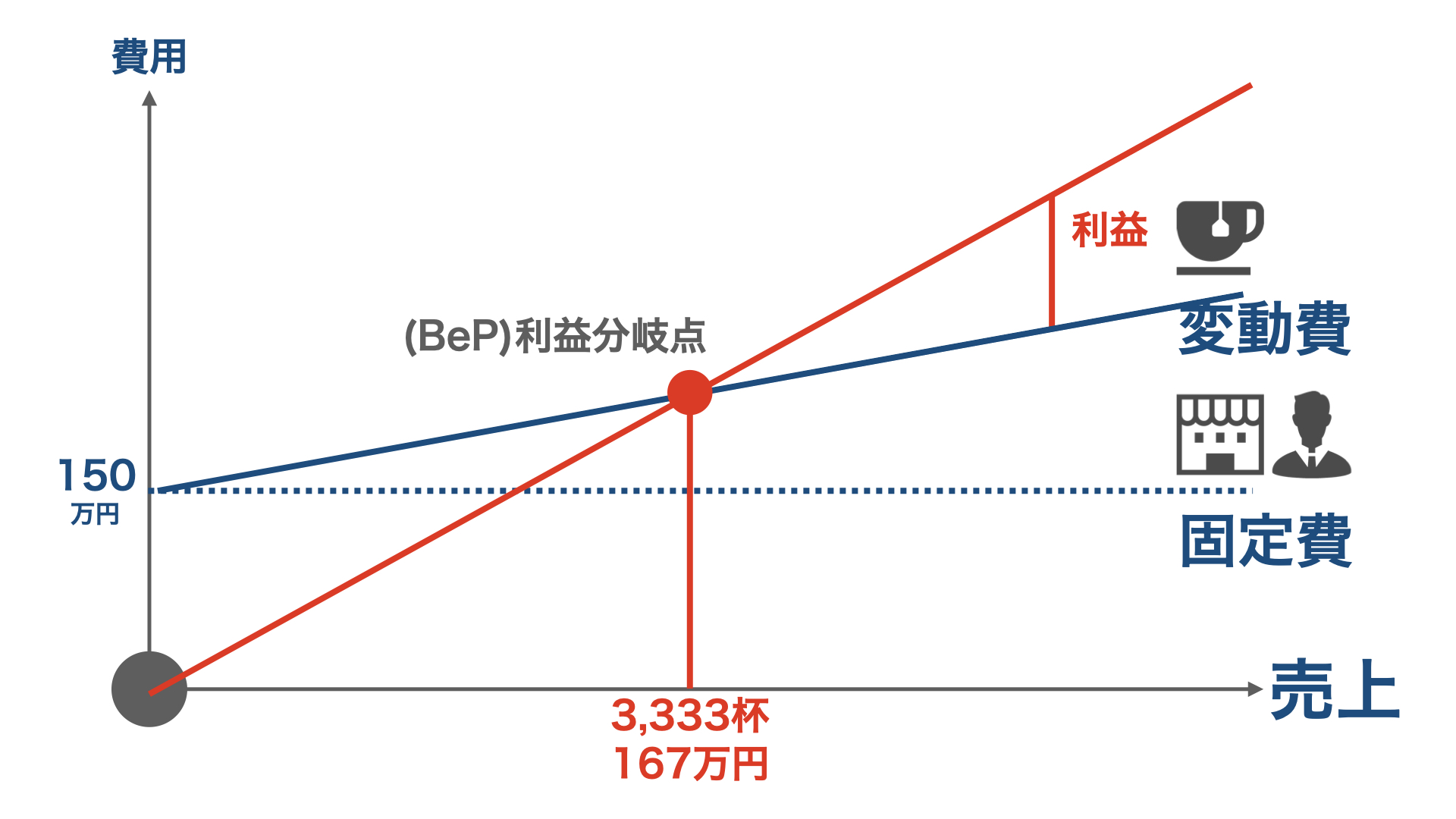

改めて

カフェの経営事例に

戻ります

ご覧のとおり

固定費は150万円ですね

この150万円は

売り上げが上がっていなくても

無条件に発生

そういった

現在地をイメージしてください

では

この固定費の150万円を

ペイする(埋める)ためには

PPCが1杯450円のコーヒーを

何杯売らないといけないのか?

という話になるんです

この内容を

先ほどの図に埋めていきます

150万円が固定費です

売上が上がってくると

結局のところ

固定費の150万円を埋めるためには

450円で割ると3,333杯を

売らないといけない

ということになります

ここが重要なポイントなんです!

多くの人は

いくら売上を上げたら儲かるね!

という数字でしか管理していません

でも

繰り返しになりますが

ビジネスは

具体的な行動で管理しないと

いけません

なので

俗に言うマネージャー職は

「いくら売上を上げたら今月黒字になるんだよね」

といったことを言っていますが

実は

あといくら売れたら

ではなく

あと何杯売れたら

黒字になるんだよね

というのを

明確に把握してないといけません

これが最も重要です!

例えば

3,333杯売ると

1杯500円だから

売上が167万円です

コーヒーの仕入れ代である

変動費が17万円

なので

利益が150万円となります

売上167万円-変動費17万円=利益150万円

利益150万円がそのまま固定費となるため

変動費17万円を足す(プラスマイナス)とBePの判明です

こういった図になります

150万円の固定費です

売れば売るほど

売上が立てば立つほど

変動費が上がって

クロスするところが

3,333杯で

金額でいうところ167万円

ココがBePとなります!

ただ

実際のところ

3,333杯のコーヒーを売ることは可能ですか?

という話です

かなり厳しいですね!

売れない見通しが立ちます

タイパ的にもきついです!

そうなると

500円では

売価として

不可能な価格だということが

分かってきます

だから

このケースで言うと

コーヒーを500円で売ってはいけない

ということです

なぜそれが分かるかというと

具体的な行動に移してるからこそで

8時間営業のカフェで

本当に3,333杯/1カ月のコーヒーが売れるのか?

突き詰めて考えると

「売れない」結論へと着地します

算出して売れないと判断した3,333杯(167万円)

この数字を

マーケティングとつなぎ合わせていきます

本当に実現可能なのかを

マーケティングとつなぎ合わせると

コーヒー1杯が500円で売れないから

これは1,000円にしないといけないのでは⁉︎

コーヒー1杯を1,000円にすれば

現状のBePとなる

3,333杯(167万円)の販売個数が

おおよそ半数になります!

1,578杯(1,578,947円)

- 固定費:1,000,000円(家賃)+500,000円(人件費)=1,500,000円/1カ月

- 限界利益:1,000円(SPC)-50円(CPC)=950円/1杯(PPC)

- 限界利益率:950円(限界利益)/1000円×100=95%

- BeP=固定費:1,500,000円/限界利益率:95%=1,578,947円

- 販売個数:(BeP)1,578,947円/1,000円/1杯=1,578杯

こういったグラフを使い

いくらが適正金額なのかを

いつでも考え、調整を入れられること。

それがBePの大切さと言えます

BePの考え方で重要なポイントは

利益で見ることよりも必ず「行動」です

数字で見ること。

実際にコーヒーが何杯売れるか?

経営では絶対的に

具体的な数字や行動で

みていく必要があります!

例えば

オンラインコンテンツのシステム営業でも

「あと何件の件数を取らないといけない!」

といったふうに

利益ではなく

絶対的に件数で経営判断をします

価格&個数調整

コーヒーを1杯1,000円にすることなのか?

もう少し個数を出す必要性があることなのか?

について紐解き思考を拡大していきます

価格と個数を

どうやって調整していくのか?

という話です

現実的に

コーヒーを3,333杯売るのは

不可能だという話なので

どうすればいいかを

考えていきます

結論から言うと

二つの施策しかありません

または

3,333杯の個数を超える

オペレーションを整えていく

つまり

ビジネスの軸となる施策です!

ビジネス(事業)を

どう作っていけばいいのか・・・

ビジネス(事業)を

どう改善していけばいいのか・・・

結局のところ

考えるべき軸は

単価をいくらにする?

何個(個数)売る?

二つしかないんです

ビジネス(事業)は

この単価と個数だけに対して

施策を打つことが重要!

どうやったら

値上げができる(単価を上げる)か

というものに対しての施策

どうやったら

もっと売れる(個数を上げる)か

というものに対しての施策

難しく考えてしまいがちですが

ビジネス(事業)において

この二つ以外に軸はないんです!

なので

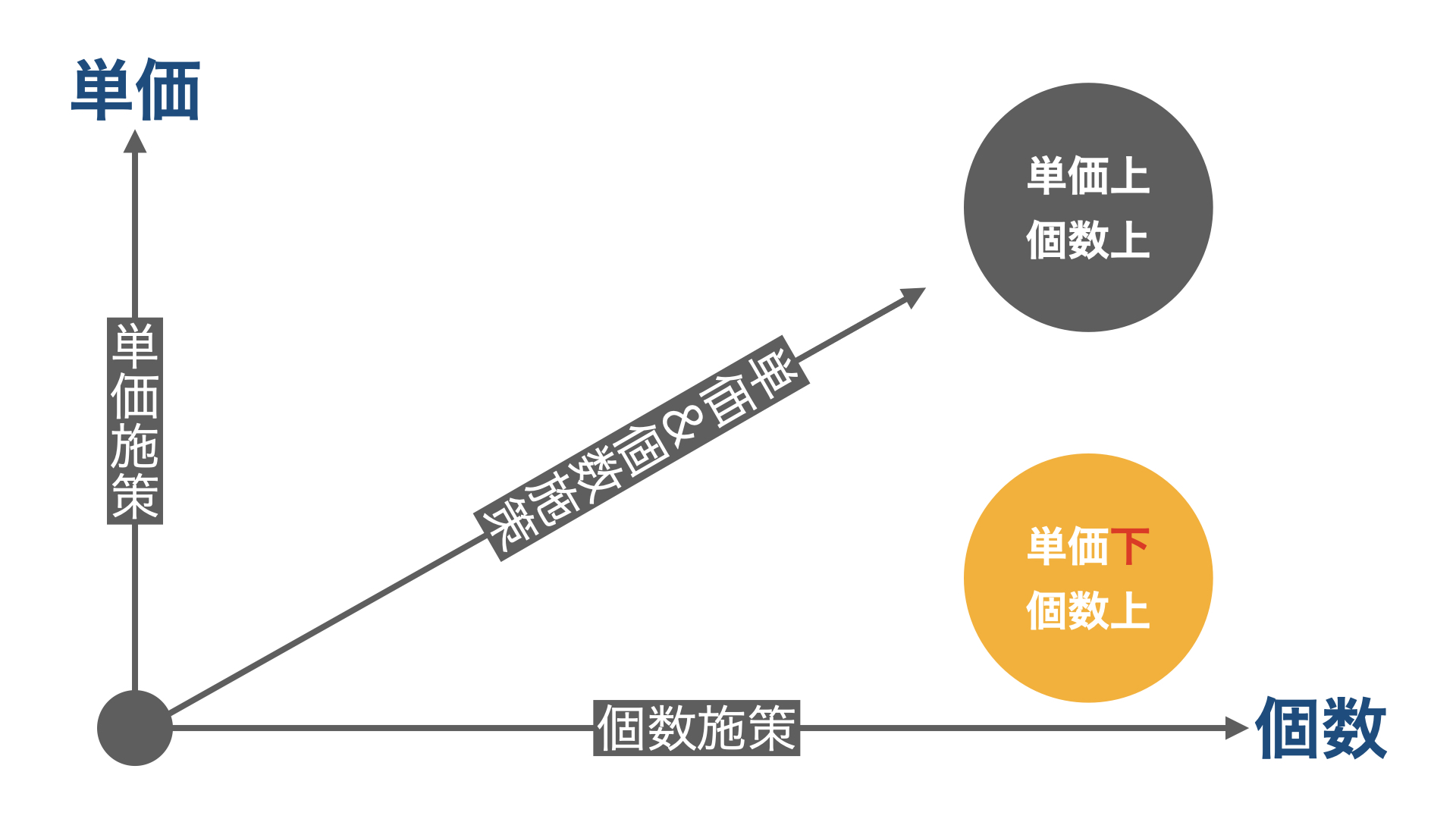

結局こういう図となります

- 単価をどう上げるか?

- 個数をどう上げるか?

- 単価と個数の両方を上げるか?

ビジネスの施策は

この3種類しかありません

絶対に

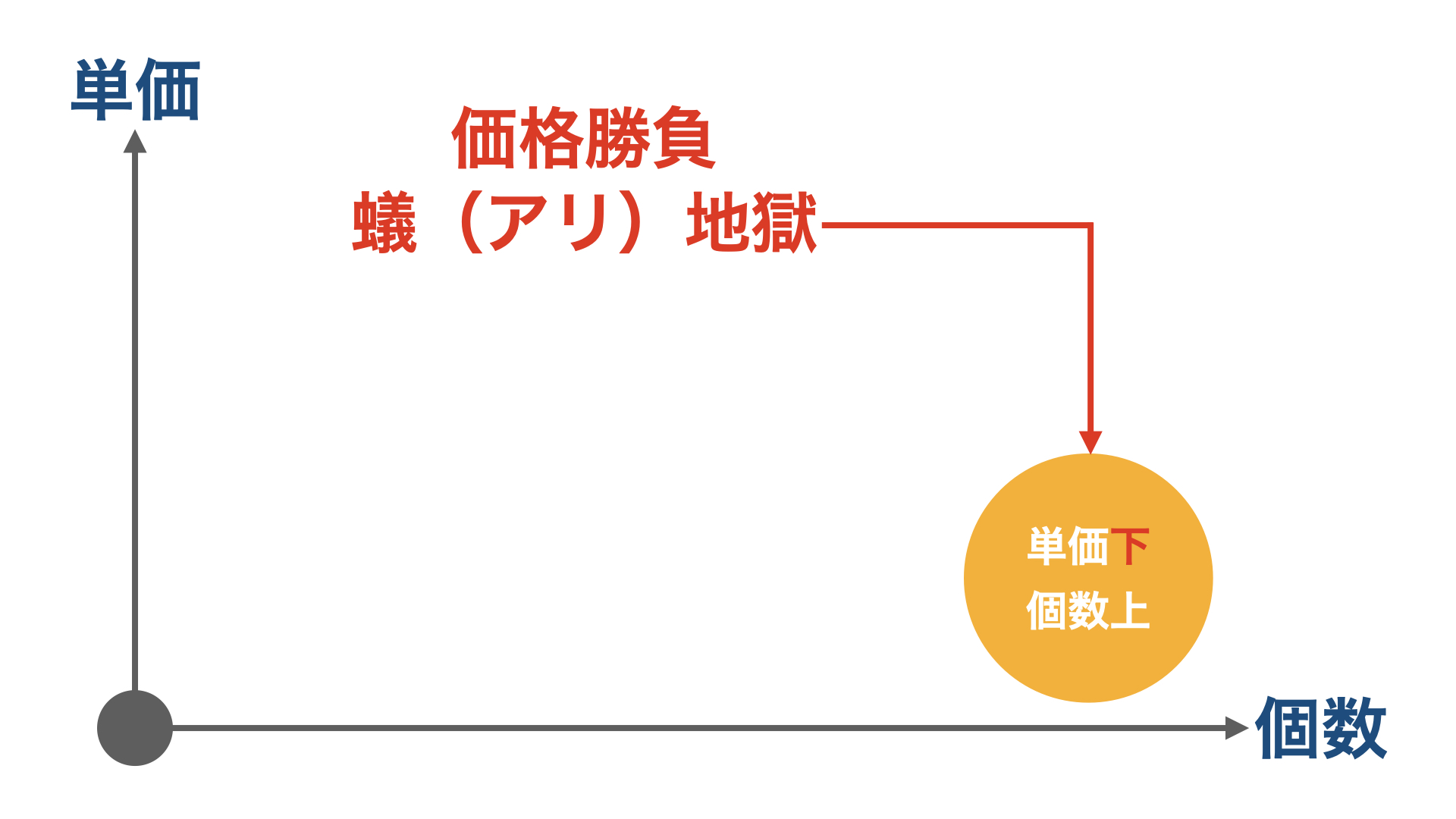

やってはいけない施策があります

それは

とすることです

これが出来るのは

H&M

ユニクロ

松屋

すしざんまい

といった

企業となりますが

基本的に

他社には持っていない

特異なスキームが背景にあります

ここに手を出したら

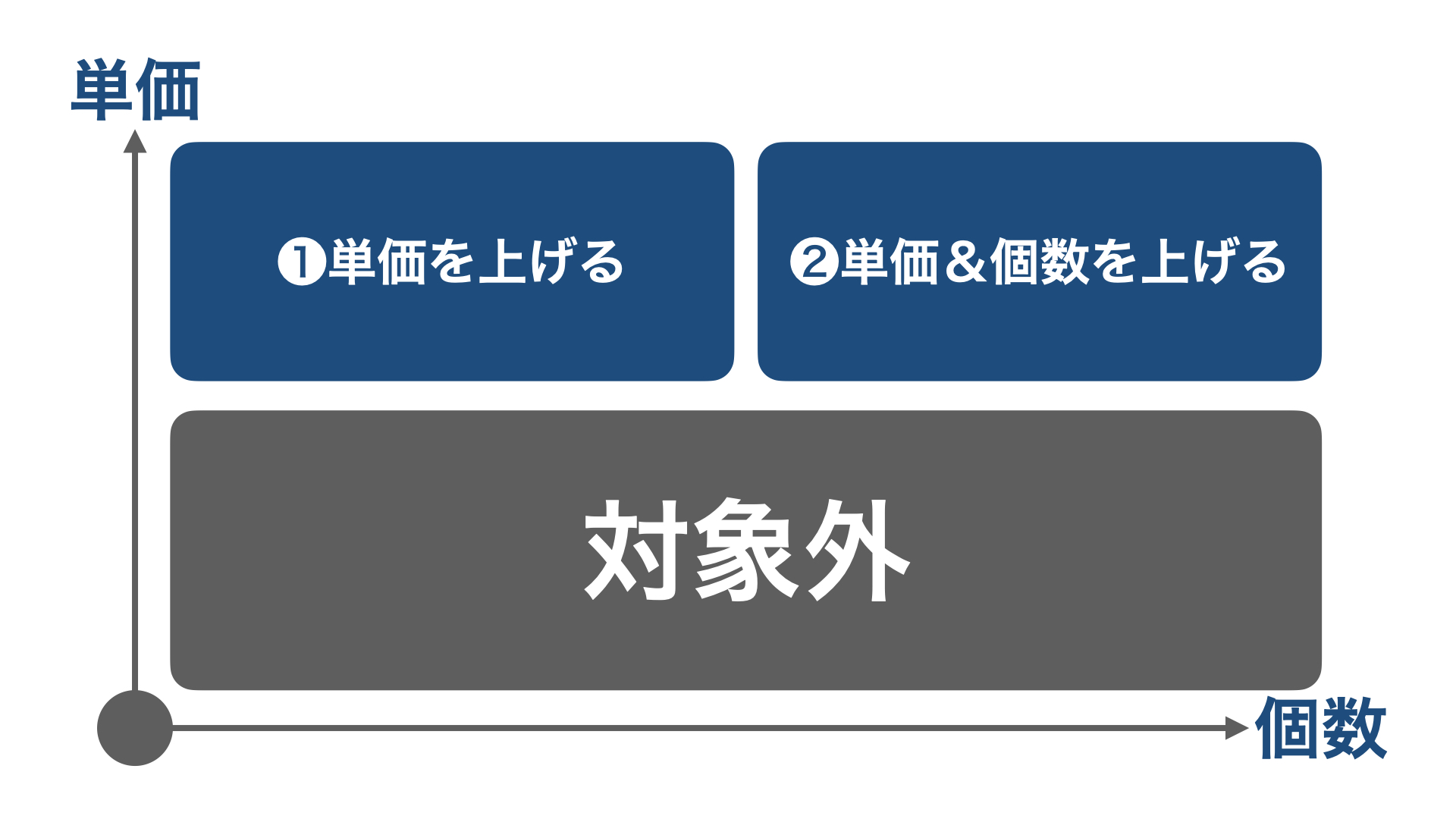

皆さんの会社やお店は潰れます

つまり

勝ち筋は

- 単価をどう上げるか?

- 単価と個数の両方をどう上げるか?

この二つしかないと言うことなんです

なので

単価を下げて

多く売ろう(個数を上げる)とすると

価格勝負で蟻地獄になります

ここは狙っちゃいけません!

価格を下げれば

何個でも売れますよね

でも

その分絶対に上がるのが

固定費

人手が必要になります

まず覚えておくべきポイントです!

なので

繰り返しにはなりますが

結局

やらないといけないことは

- 単価をどう上げるか?

- 単価と個数の両方をどう上げるか?

極論

他に考えることはありません!

皆さんがビジネスの施策を考えるとき

今やっている事業を考えるとき

「いろんなことをやらないといけないな」

いろんな重要なことがあると思っていても

そんなことはどうでもいいんです!

単価を上げる

どうやったらこの単価を上げられるのか?

どうやったらもっと個数を増やせるのか?

それだけを考えます

では

ここで施策をどうやって作っていくか?

という話ですよね

めちゃめちゃ簡単です

施策の選定

その施策は

どうやって進行するのか?

価格と個数の調整の施策を

どうやってやるのか?

という話です

このグラフをもとに

考えてみましょう!

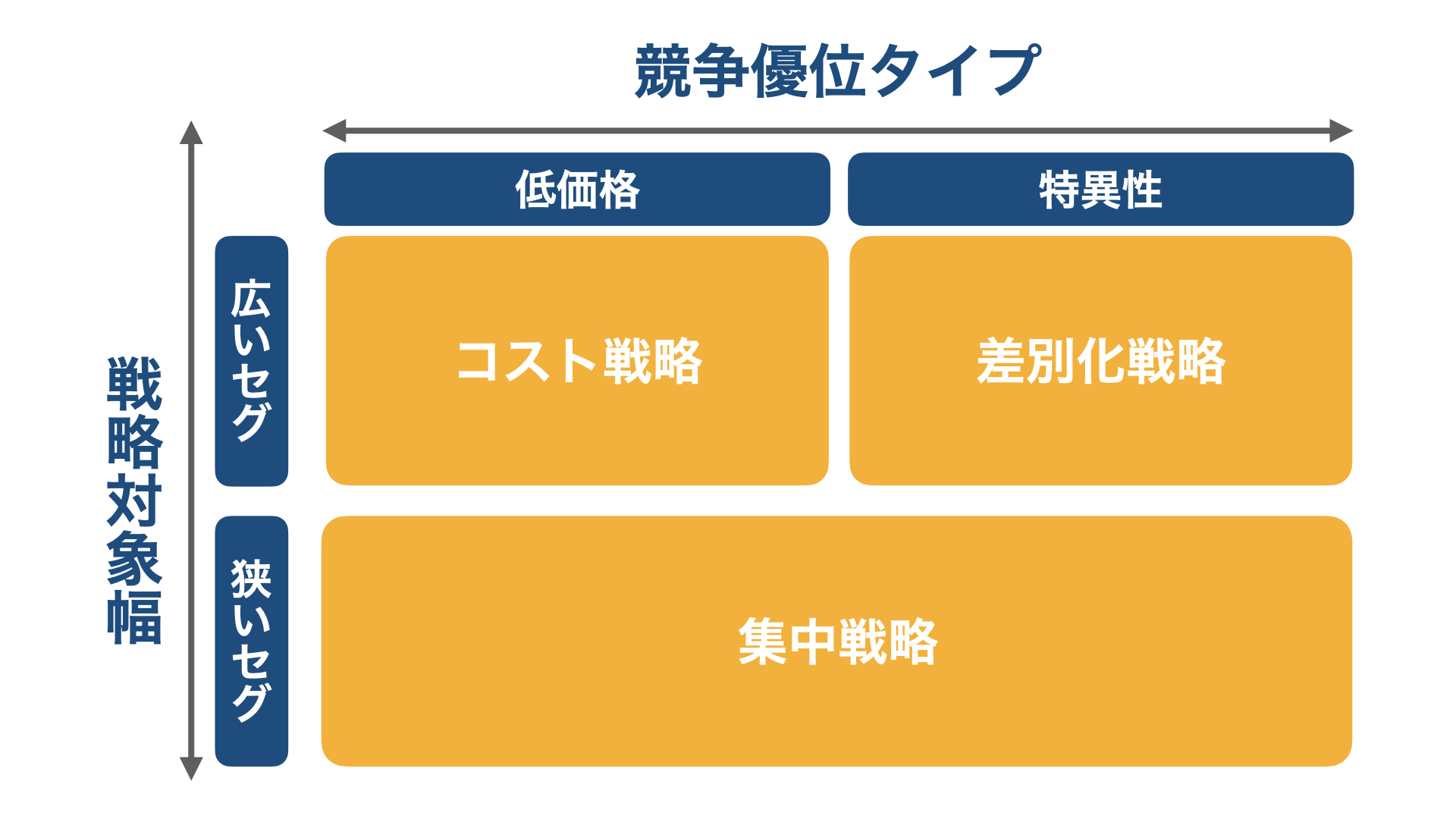

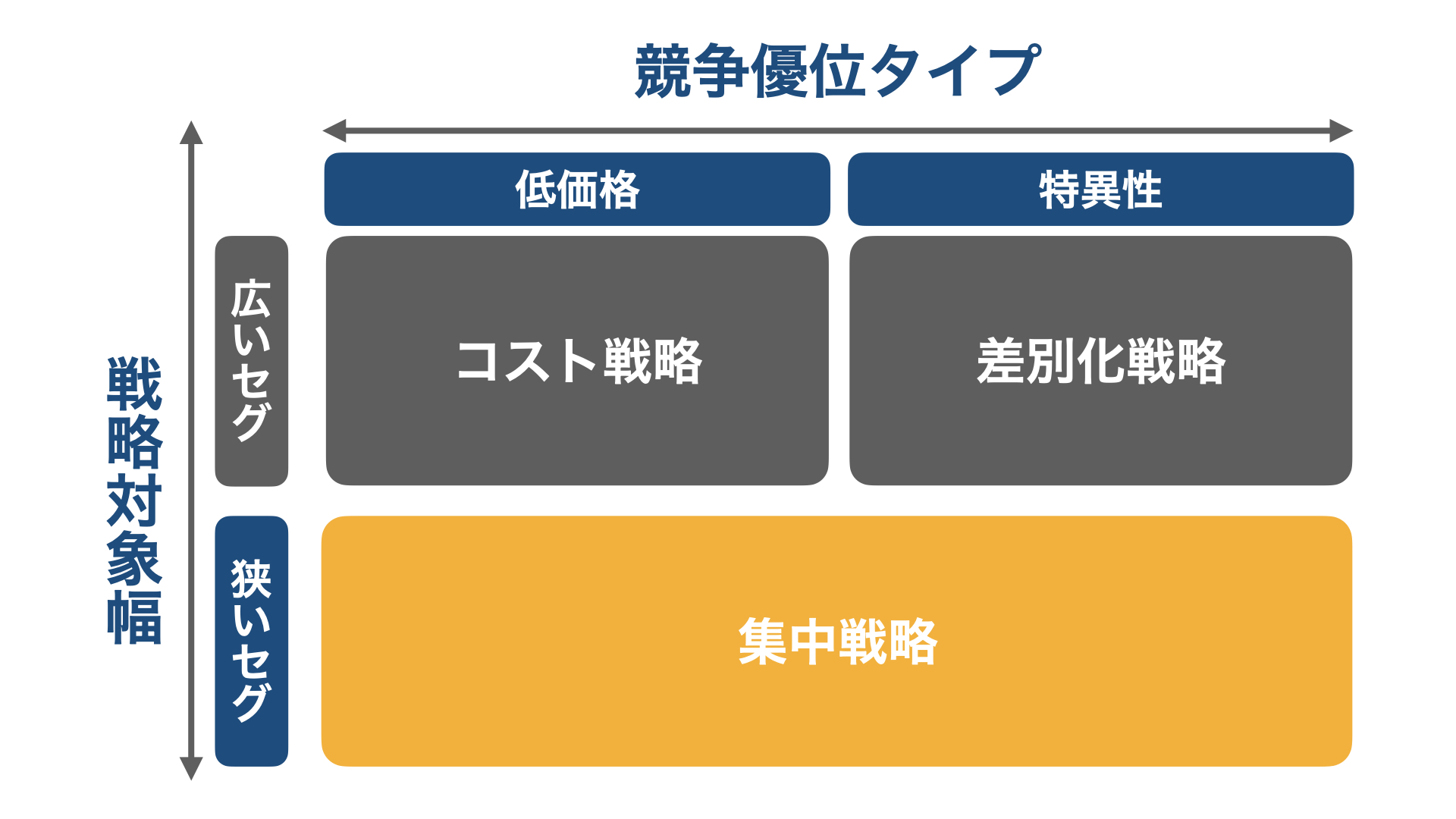

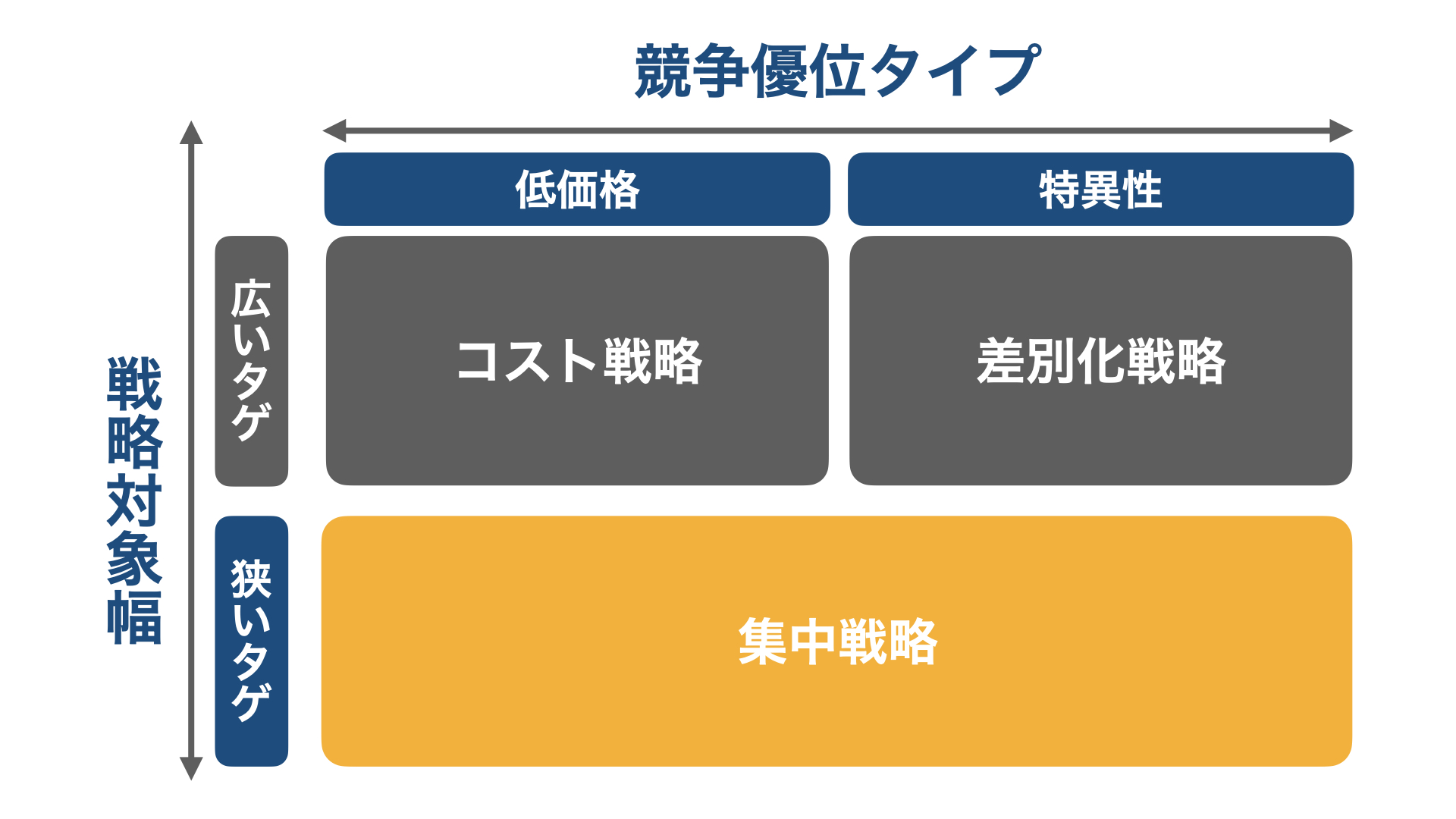

戦略の対象幅はセグメント

そうです

ターゲットする業界の幅となります

- 広いターゲットのセグメントをするのか?

- 狭いターゲットのセグメントをするのか?

あとは

競争優位のタイプです

- 低価格で攻めるのか?

- 特異性(ユニークさ)で攻めるのか?

価格の安さで

お客様を取り込み業界を制覇するのか?

それとも

価格ではなく

特異性(ユニークさ)で業界を制覇するのか?

一つずつ見ていきましょう

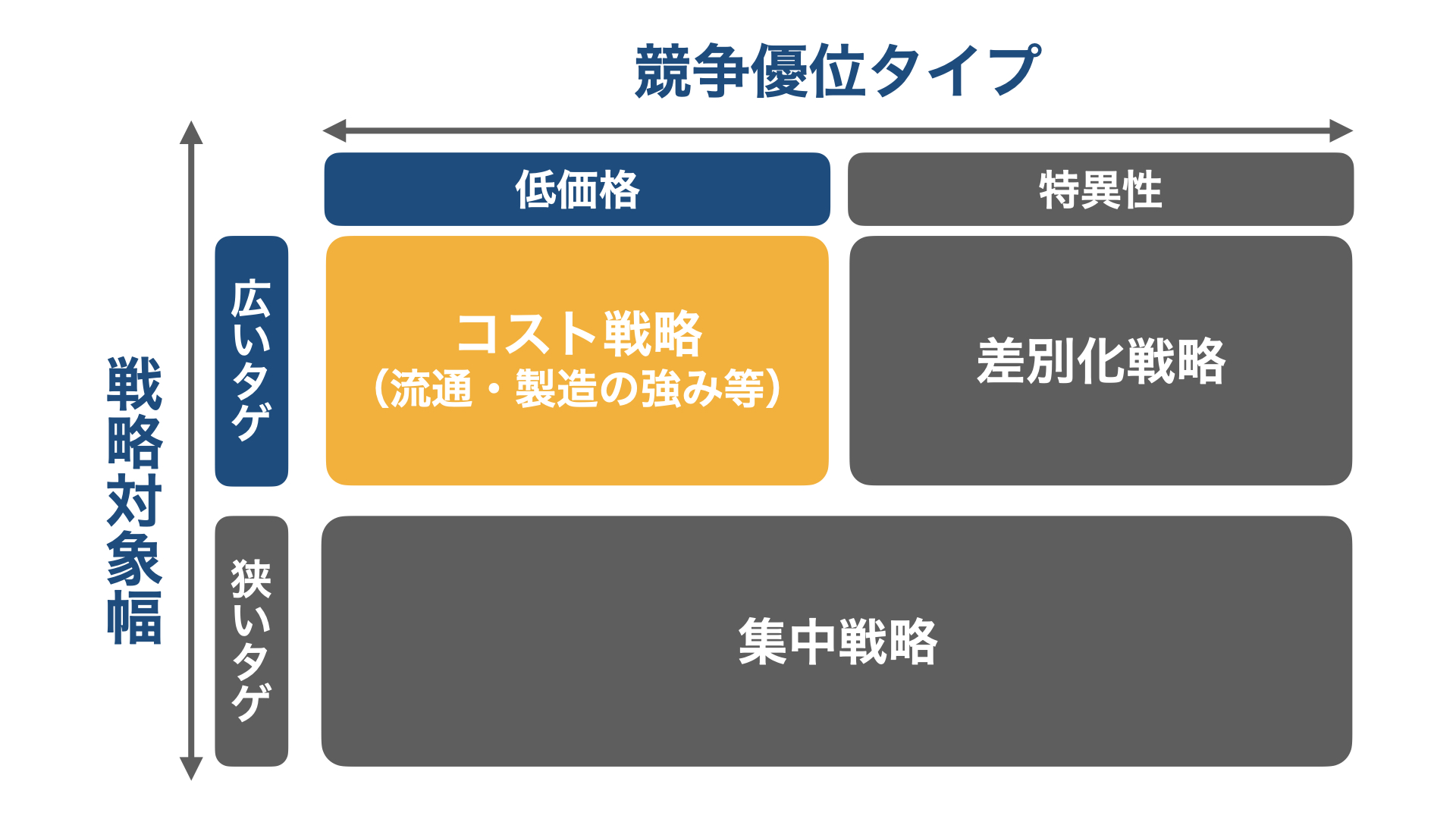

コスト戦略

まずは

コスト戦略を見てください

コスト戦略というのは

低価格で

いろんな人にターゲット!

強みが流通と製造なので

ここは目指してはいけません!

すしざんまい

マグロ大王と呼ばれた

あの名物社長が

展開するお寿司屋さんです

他社が絶対にリプレイスができない

戦略をとっています

なぜかというと

スリランカの海賊を

持っているからです

海賊と濃密な関係を構築しています

どういうことかというと

ソマリアは

貧富の差が激しいイスラム教徒が多く

海賊がいる国です

ソマリア海峡の海賊は

ほとんどが漁師なんですが・・・

漁師がなぜ海賊をするかというと

漁師では儲からないからで

お金にならないから海賊をやっていたわけです

そこに

すしざんまいの社長が目をつけて

海賊に船を与えて

魚を保管する倉庫を与えて

そこから

マグロなどを仕入れることになりました

なので

すしざんまいは

安定した

クオリティとコスパの高い

お寿司が提供できるわけなんです

それを皆さんはできますか?

できるかもしれませんが

実現するまでに

莫大な時間がかかりますよね

大企業には

製造や流通での圧倒的な強みがあるから

低価格勝負が出来るんです!

ここに参入しようとすることは

無謀であり勝ち筋がありません!

だからユニクロもそうですよね

では

AとBのどちらが

ユニクロでしょうか?

Aがユニクロですね

なぜ分かるかというと

皆さんが分かっているのではありません

ユニクロが皆さんに分からせているんです!

ユニクロというのは

低価格で

シンプルに広い層を狙っています

これがユニクロの戦略なんです!

このコスト戦略で戦おうとしても

ユニクロの配送だったり

物流とかで勝ち目がないという話です

だから

このコスト戦略は狙うな!

というのがまず一つ目です

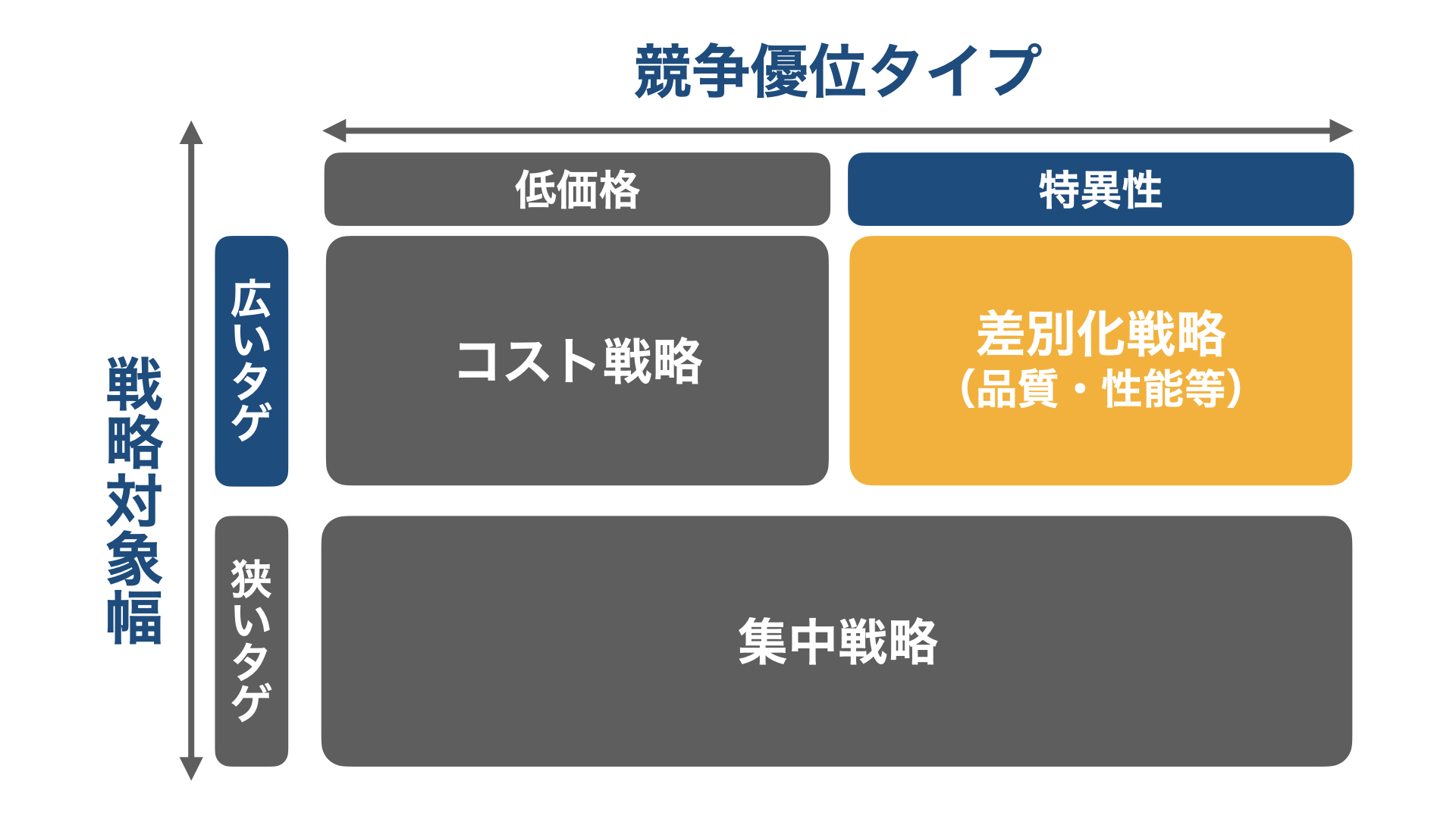

差別化戦略

では

次に

広いターゲットを狙いつつ

特異性(ユニークさ)のある

差別化戦略です

ユニクロみたいに

広い幅のターゲット層を狙います

ただ

低コストではなく

ストロングポイントは

品質や性能だったり

デザイン性を強みにしています

先のQ&Aで出た

BのZARAが

これに該当します

ZARA

というのは

特にユニクロみたいに

そこまで安くはありませんが

デザイン性を重視する

おしゃれな広い層に

ターゲティングするという

差別化戦略

広い層もいけるんです!

これはZARAだから出来る

強みと言えます

自社でトレンドを掴む

ファッションをデザインして

自社で販売する

これが出来るので

ZARAは差別化戦略で

勝つことができているんです

余談ですが

フォーエバー21は

それができなかったので

2019年に破産しました

自社でデザインしていませんでした

他者がデザインしたものにタグを付けていました

なので

ファッションの流動性(特異性)がなく

かつ

そこまで安くありません

コスト戦略をとるユニクロでもなければ

差別化戦略をとるZARAのどちらでもないので

フォーエバー21は

市場に選ばれないで消えていきました

【フォーエバー21】

つまり

競争優位タイプ

でいうところの

低価格か特異性のどちらかを

選択しなければいけません!

低価格なら低価格で

どれだけ価格を安くするか?

デザイン性重視なら

価格で勝負せずに

特異性(デザイン性)でどれだけ勝負するか?

では

皆さんはどこで勝負すれば

いいのでしょうか?

コスト戦略と差別化戦略は狙うな!

という話です

皆さんが値段を

どれだけ下げようとしても

クオリティを

維持しながら値段を下げようとしても

それは無理が生じます

ただ

集中戦略を使えば

ビジネスで勝ち筋が

はっきりと見えてくるんです

集中戦略

集中戦略とは何なんでしょうか?

ブランドとして

廃止に追い込まれましたが

居酒屋「わたみん家」を

例としてあげてみます

居酒屋「わたみん家」は

全メニュー安いですよね

居酒屋「わたみん家」より

例えば

ウイスキーを自社の店舗で

安くしようと思ったら

ウイスキーだけを売ろうとする

集中するんです!

ウイスキー専門店

仕入れが

その辺の居酒屋「わたみん家」の店舗より

安くなりますよね

そうするとウイスキー販売に

集中してるからこその戦略が

生きてくることになります!

店舗が低価格の列にある

狭いセグメント(ターゲット)の集中戦略に

ポジションを取ることで

ビジネスで勝てるようになれるわけです!

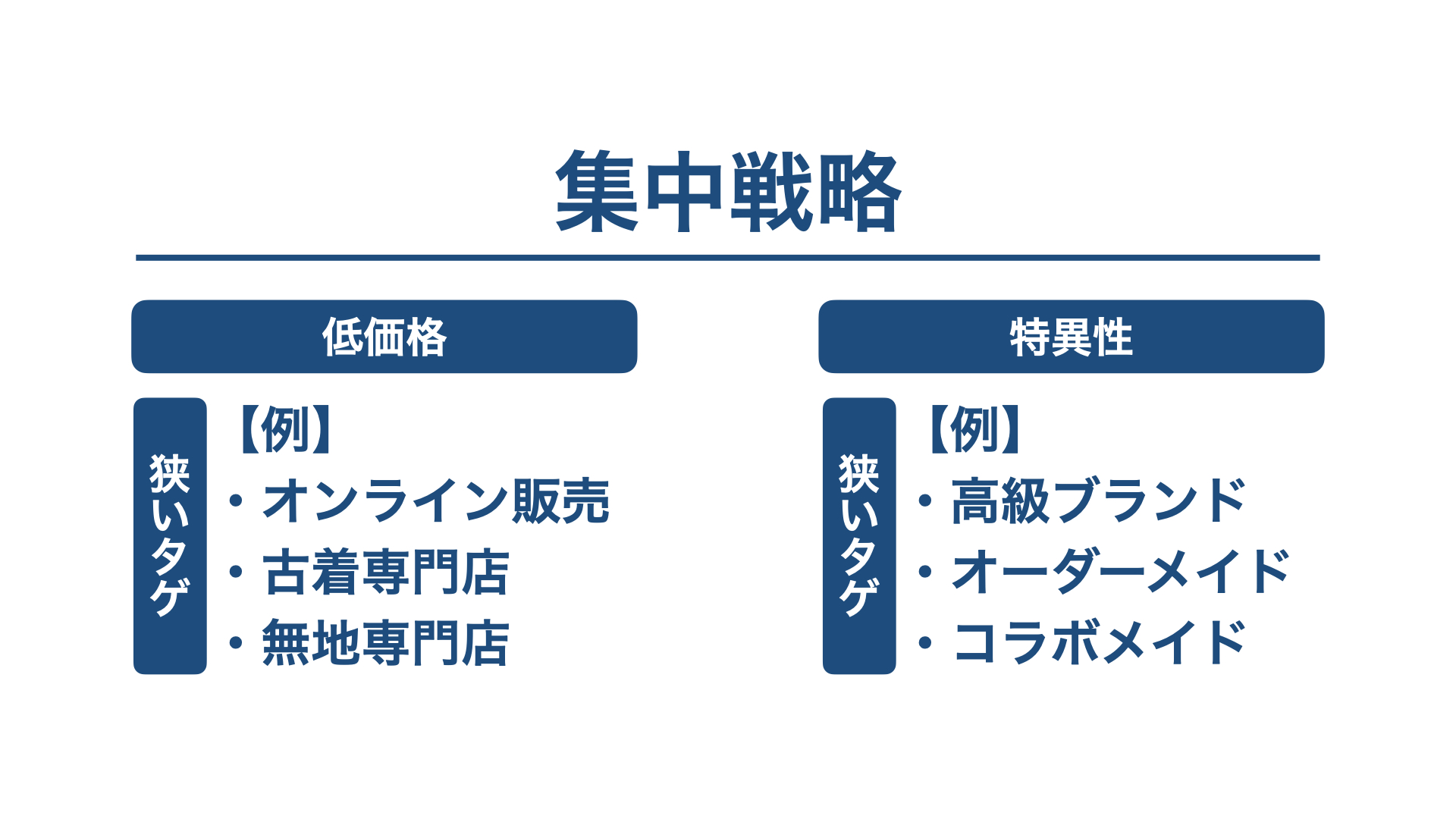

集中戦略における低価格or特異性

集中戦略における低価格

例えば

オンラインだけで販売すると

店舗に人がいらないから

安くできたりします

他にも

古着販売だけに特化した専門店

あとは

衣料品にデザインをつけない

無地の衣料専門店

などなど

低価格で

狭いセグメント(ターゲット)に

集中しているからこそ

価格が下げられることになります

この価格の下げ方は

原価の利益を維持できる

構造の裏付けがあって

理にかなっているので

良い集中戦略なんです!

だから

どんなに低い商材でも

必ず利益率50%を維持するものを

念頭においておくことが

重要とも言われています

店舗を持つものであっても

利益率20%は絶対的な1個の指標

これを下回っているものに

今後生き残りは望めません!

現時点で

それを下回っている

低い利益率であるならば

いち早く

集中戦略に切り替えるか

サブスクに切り替えるか

この選択の必要があります

次は特異性です

集中戦略における特異性

特異性というのは

狭く小さい層に

ユニークさ(特異性)を持ってターゲット

例えば

ブランド(高級)にターゲットします

イメージとしては

ハイソサエティ(麻布)なエリアで

小さい服を販売しているようなお店です

こういった店舗というのは

特異性を持って

狭いセグメント(ターゲット)で

展開を図ります

あとは

オーダーメイド

オーダーメイドであれば

狭いセグメント(ターゲット)で

ユニークさ(特異性)がありますよね

そして

コラボイベント

この商品とこの商品が

コラボするから

価格は安くはなく

それ相応に高い価格で勝負します

皆さんが狙っていくのは

集中戦略

何かに集中して

- 強みを持った根拠ある低価格

- 強みを持った根拠ある高価格

これを考えます

あとはシンプルに

個数と単価の設定を

していくだけなんです!

ココだけ!

最も重要なのは集中戦略

改めてですが

誰に何を

についてに戻ります

「誰に」というのは

ターゲットではなくて

お財布を見ます

いくら払える人か?

ということでしたよね

収益の蓋然性です

集中戦略の範囲で

根拠ある価格の「高い」「安い」に

合意してくれる人が

「誰に」にあたります

では

次に

「何を」の話となります

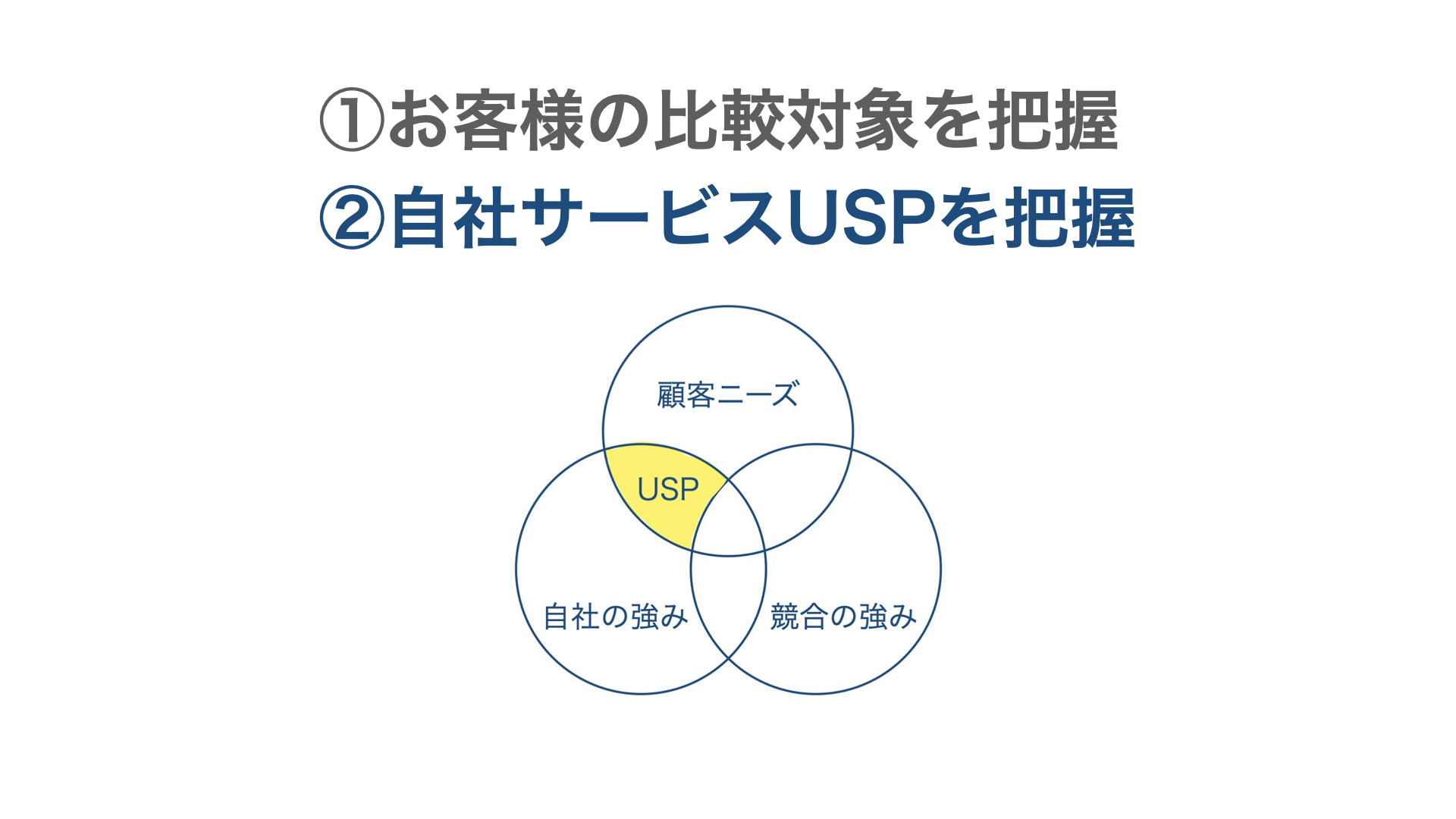

施策選定で必要なスキル

お客様の比較対象を

把握しないといけません

あとは

自社サービスのUSPを

把握しないといけません

お客様の比較対象を把握

お客様の比較対象とは?

これは何かというと

皆さんは

あまりにも分かって無さ過ぎます

皆さん

こんな経験ないですか?

牛乳を買おうと思っていました

駅から電車で降ります

スーパーがちょっと離れていて

自分の家の近くにコンビニがあります

会社もそうです

近くにコンビニがあります

スーパーの方が牛乳は安いんですよね

でも

コンビニで買っちゃう時ありますよね

牛乳だけでなくお茶とかもです

スーパーの方が安いのに

多少高くても

コンビニで買うことがあります

この気持ちは共感できますよね

これは

皆さんはコンビニに自らの意思で

行っていると思っているかもしれませんが

実は

コンビニにマーケティングされているんです!

コンビニが皆さんを連れてきているんです!!

では

この時

皆さんは何を買っているのでしょうか。

牛乳を買っているんですか?

違いますよね!

皆さんの頭の中では

牛乳はスーパーの方が

安いと分かっています

では

なぜ

コンビニで牛乳を買うのかというと

時間を買い

文字通り

便利さを買っているんです

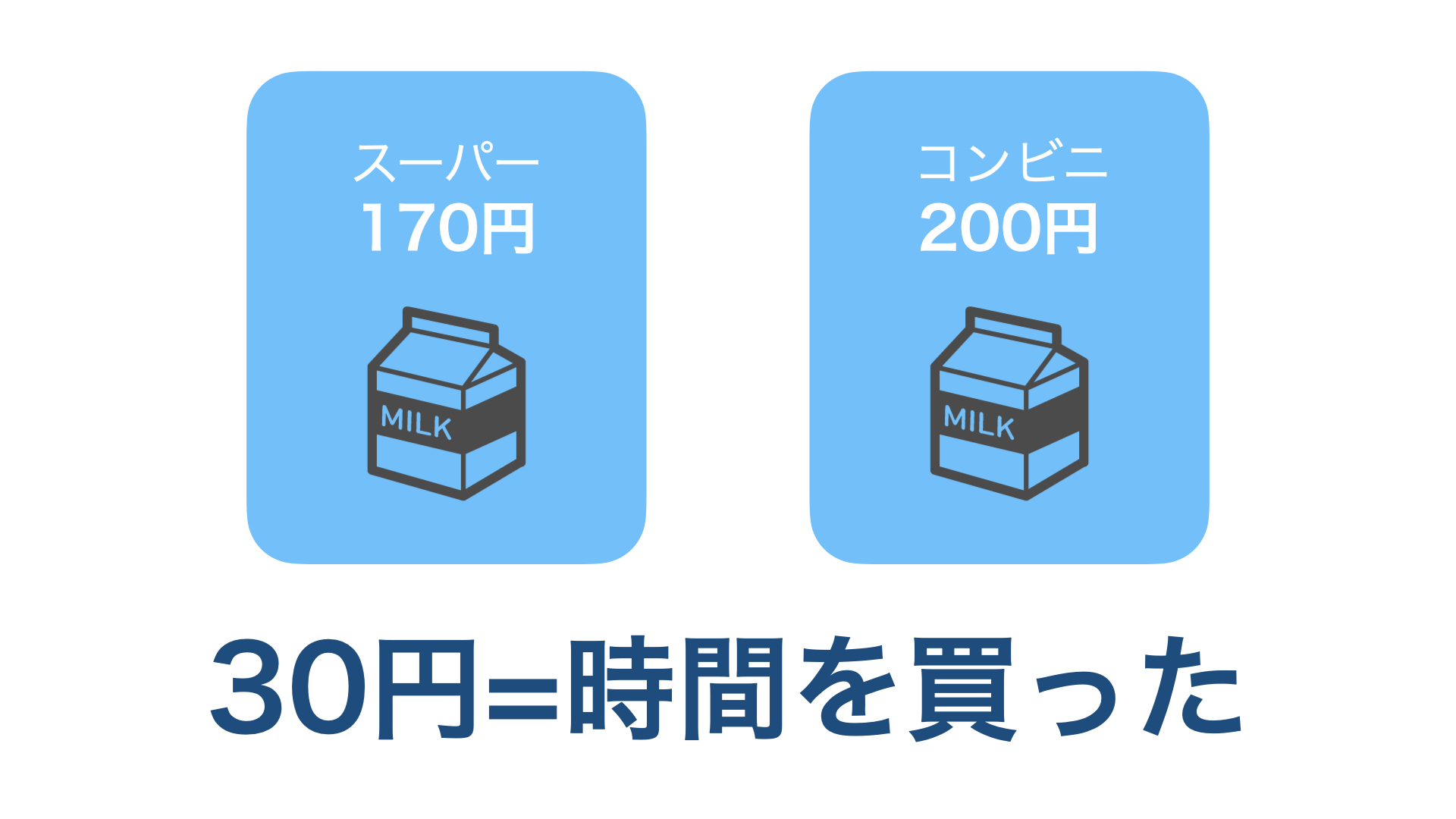

例えば

スーパーでは170円で売ってる牛乳は

コンビニでは200円で売っています

30円の違いがあることは分かっています

でも

それでもコンビニで買うのは

面倒くさくなる時間を

30円の差額分で買ったということなんです

コンビニの売りというのは

商品が売りなわけではありません

その名の通り

便利が売りなわけです!

これがコンビニの戦略で強みなんです

だから

コンビニは価格で勝負しません

便利さで勝負します!

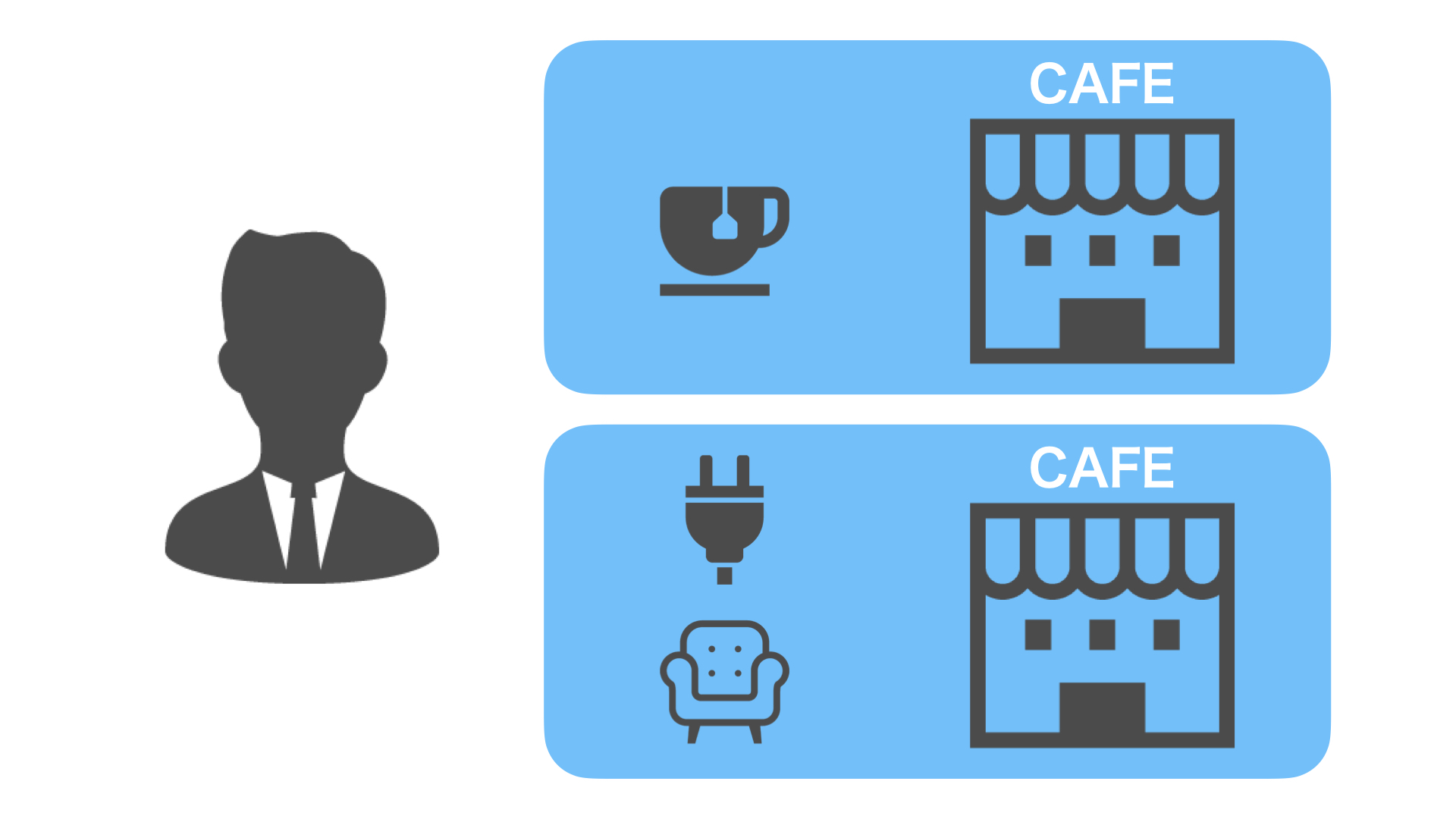

これはカフェも一緒です

皆さんも経験ありますよね

コーヒーが本当に美味しいから

いつものカフェに行っているのでしょうか?

皆さんは

カフェで何を買っているか?

という問いかけに

ほとんどの人は

コーヒーを買ってる

と答えます

でも

カフェでパソコンを使って

仕事や作業をする人は

しっくりくるでしょう。。。

実はコンセントがあるから

カフェに行くという理由です

あとは

雰囲気がいいからカフェに行く。

椅子とかソファー席が

良いからだったりです

つまり

カフェって

実は売りモノが違うという話!

世の多くの人が思っている

コーヒー500円が普通だよね

という

マーケットプライスを

打ち出している限り生き残れません

繰り返しになりますが

顧客単価は市場価値で

絶対に見てはいけません!

なので

コーヒーを売るのであれば

コーヒーの市場価値で絶対見てはいけません

何を見ないといけないか

というと

お客様が求めてることは

いったい何なんだ?

それに対して

お金を払ってもらっているのです!

カフェ(自店舗)周辺で

電源があるカフェがありません

カフェ(自店舗)には

充実した電源環境があるとします

躊躇することなく

コーヒーの価格を上げても

まったく問題ありません

そこに

市場価値なんて

存在しないからです

例えば

ソファー席間があまり広くない

エクセルシオールカフェ(ドトールコーヒー)

のようなカフェとの違いを出せる

ゆったりとした席間を

自店舗で提供できるとします。

他店エクセルシオールカフェ(ドトールコーヒー)と

同じカフェラテを売るにしても

自店舗は高単価で勝負するべきなんです

実際に売ってるのは

カフェラテではなくて

空間ということ。

こういう考え方が

めちゃめちゃ重要!

これを把握するために

必要なことがあります

USPです!

自社サービスUSPを把握

ここで出てくるのが

USP(ユニーク・セーリング・プロポジション)

お客様(CS)からのニーズは

必ずしもコーヒーを

求めているわけではありません

お客様(CS)からすると

自店舗の想定とは違うものを

求めている。

という話もあるということです

だから

まずは第一に

お客様のニーズを把握しないといけません

お客様がカフェに求めているのは

本当にコーヒーでいいのか?

お客様が美容師に求めているのは

本当にカットなのか?

一旦そこに疑いを持ってみましょう!

自分が提供する業務が

お客様が本当に求めている売りものなのか?

今一度疑いを持ってみましょう

その上で

では

他社の強みを考察します

箇条書きでも良いので

書き出してみます

次に

自社の強みを

書き出しています

最終的に

CS(お客様)のニーズと競合の強みが

自社の強みと被っているところは

もう捨てていい!

諦めるんです

諦めることが最も重要なポイント!

CS(お客様)のニーズと競合の強みが

自社の強みと被っている場所

ここで戦おうとすると、絶対に勝てません

事業の勝ち筋は

【CS(お客様)のニーズ】

マイナス

【競合の強み】

で残った

ピンポイントスペース!

USPだけなんです

勝負は【USP(ユニーク・セリング・プロポジション】一択

自社サービスのUSPを

しっかりと

まずは把握することから

事業は考えていかなければ

いけません

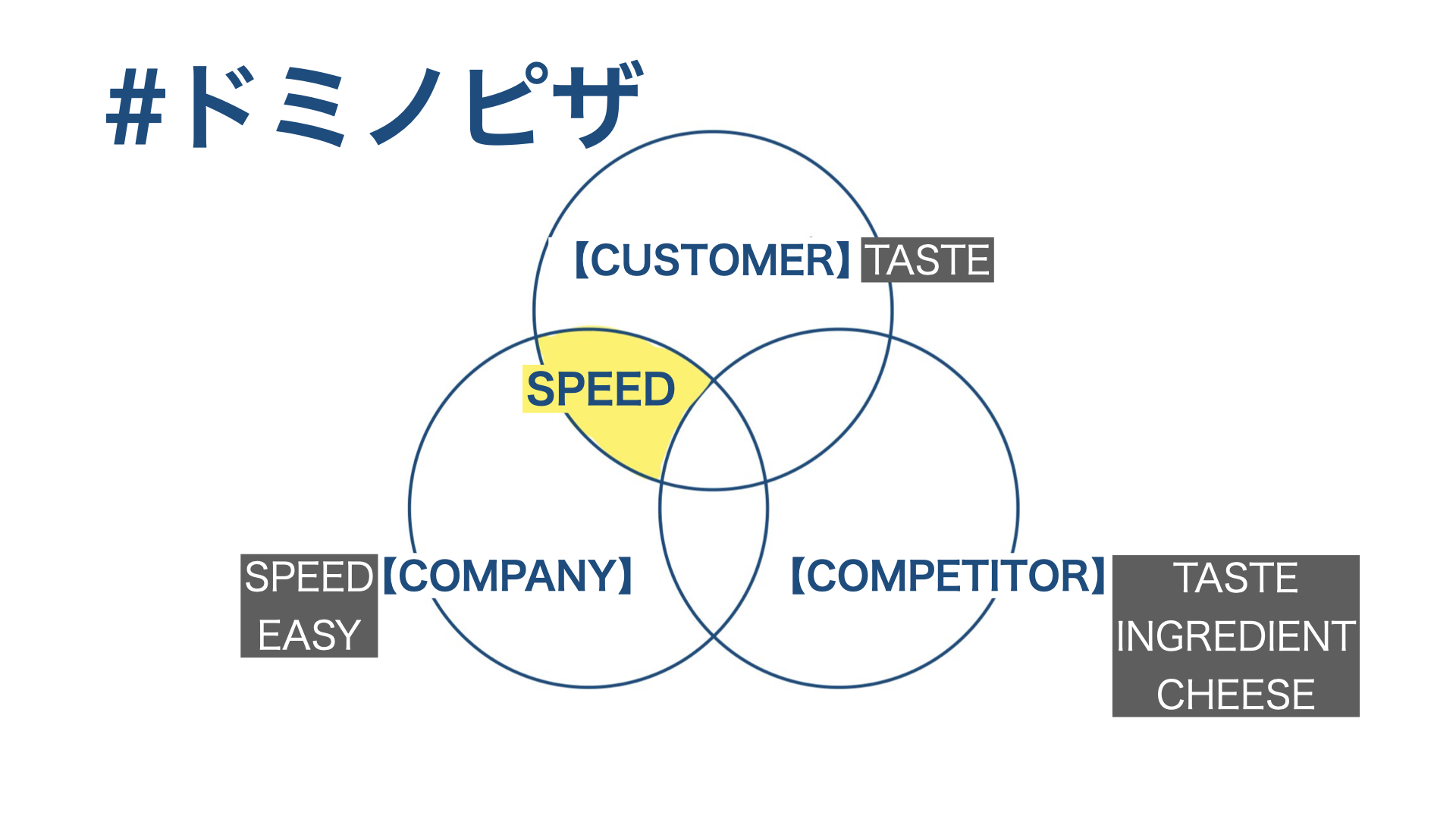

ドミノピザの事例があります

ドミノピザの社長は

もともとピザ屋でデリバリーを

やっていました

デリバリーでピザを持っていった時に

CS(お客様)は怒っていたんです

遅い!遅い!

CS(お客様)はイライラして

チップをもらえませんでした

店長にそれを言ったら・・・

店長は

「いいんだ!」

「うちは窯焼きで味がうまいから、いいんだ!」

CS(お客様)を

待たせてでも

味が美味いピザを

持っていかないといけないんだ!

と言い放ちました

でも

後のドミノピザになる社長は

いや違う!

人はお腹が減ってる時は

味よりもスピードを求める!

独自の視点で

CS(お客様)のニーズを

把握していました

たしかに

CS(お客様)の求めているものには

テイスト(味)があります

高温をキープしながらも

水の蒸発は最小限に抑えられる

外はカリッ、中はモチっとした

美味しい窯焼きのピザがあります

そういったニーズがあることは

至極当たり前です

競合(の強みとして)は

味で勝負!

材料(INGREDIENT)で勝負!

チーズで勝負!

ここはもう捨てていいんです

競合のストロングポイントでは

勝負の土俵に決して上がりません

なので

ドミノピザは

違う場所で戦うことにしたんです

スピードで勝負!

当初30分以内にピザを届けられなかったら

料金は貰わない、お金をいただかない

こういった施策に出ました

そうすると

CS(お客様)はドミノピザを

注文するようになります

スピードというニーズが

お腹が減っている

CS(お客様)にとっては重要で

ここをくみ取ることで

ドミノピザができたわけです

これが

どのように提供するのか?

というのに

では

例えばです

カフェをやってみましょう!

皆さんがカフェを起業したいとします

もうこれ以上

新しいスタイルのカフェは

なかなか出来ないと

皆さんは思うかもしれません

それは

世の中をしっかりと

見て無さ過ぎです!

まず

CS(お客様)が

カフェに求めていることを

考えましょう

皆さんが

カフェに行くにあたって

求めていることは何ですか?

- リラックスできる

- 大きいサイズのコーヒーがある

- コーヒーの持ち帰りができる

いろんな

CS(お客様)のニーズが

ありますよね

競合のカフェが

提供できていることは何ですか?

現実的なイメージを展開して

仮説を立ててみましょう

店内にお金をかけて

リラックスできる空間を

提供していたりしますよね

競合のカフェの飛び抜けた強みは

リラックス(RELAX)

CS(お客様)の持つ

リラックス(RELAX)というニーズに対して

競合のカフェが持っている

尖った強みは

リラックス(RELAX)です

自店舗(カフェ)の提供サービスと

すでに一致しています

そして

その提供価値は

競合のカフェと比べると

圧倒的に不利な状況です

ここではもう勝とうとしない!

どうでもいいんです

リラックス(RELAX)は

勝負所としては捨てるんです

では

自店舗(カフェ)は

どこで勝負しますか?

- サイズ

- 簡単さ

- TOGO(持ち帰り)

ここを

求めているお客様に

フォーカスします!

店内ではなくてTOGO(持ち帰り)を

求めているお客様がいる。

そこのニーズをくみとります

あとは

サイズを求めるお客様がいます

競合のカフェには

そもそも

サイズの提供サービスはありません

しかも

CS(お客様)のニーズがあるにも関わらず

競合のカフェには持ち合わせていない強みであること。

だから

サイズを求めているCS(お客様)に

対しての提供価値を特化するんです!

では

どういうサービスを

提供するかというと・・・

- お持ち帰りが

- 簡単で

- サイズが大きい

これが

USP(ユニーク・セーリング・プロポジション)だ!

とうことに着地します

最後に

カフェが

サービス提供する

USPの好事例です

USPこそ勝ち筋

お持ち帰りが

簡単で

サイズが大きい

タンブラーのレンタルサービスです

お客様にコーヒーは売りません

お客様には

タンプラーを貸し出します

タンブラーのサブスク

レンタル料として

月に5000円取るんです

そのタンブラーを

自店舗(カフェ)に持ってくれば

何杯でもコーヒーが飲める

そうです!

サブスクリプションモデル

での展開が図れます

しかも

ビッグサイズで

保温・保冷効果が高いのも魅力。

イメージとしては

朝、会社へ行く時に

夜、会社から家に帰る時に

コーヒーを

タンブラーに

何杯でも入れて

飲むことができます

朝から早くに飲み干したら

昼に入れてもらったりもできますね

月に5000円です!

ただそこには

お店側の戦略もあって

CS(お客様)は

コーヒーだけではなく

スイーツや焼き菓子なども

一緒に買っていくことも

もちろん計算しています

だから

常に二次的な売上アップを

戦略として入れておくことも

重要なんです

実践と行動

USPをしっかりと把握することで

ビジネスモデル(お金のプリンター)が

構築されていきます!

こういった考え方が

世の中に無いからこそ

実践するだけで

行動するだけで

事業展開において

勝ち続けることができるんです

店舗だろうか

オンラインだろうか関係ありません

やるか、やらないかだけです!